P√Ývana, immersa tra i pendii appenninici a ridosso di quel Limentra che ‚Äúcanta e mormora e fischi√≥la‚Äù, dista pochi minuti d‚Äôautobus dalla stazione di Porretta Terme, ultima fermata della Porrettana (la ferrovia inaugurata nel 1864 da Vittorio Emanuele II con il nome di Strada ferrata dell‚ÄôItalia Centrale).

A P√Ývana si deve arrivare in treno per ‚Äúentrare in sintonia col passo lento gucciniano‚Äù e con le ataviche radici di questa terra. Memori di quanto Pavese narrava ne La bella estate (‚ÄúMi torn√≤ in mente nel buio quel progetto di attraversare le colline, sacco in spalla, con Pieretto. Non invidiavo le automobili. Sapevo che in automobile si attraversa, ma non si conosce una terra‚Äù), e lasciato il ‚Äúgroviglio di binari e tralicci di Bologna‚Äù saliamo su questa piccola locomotiva regionale.

Il¬Ý treno va, come uno dei tanti presenti nei testi di Francesco Guccini, come quel piccolo treno di Incontro da cui, quasi presaghe di un‚Äôepifania improvvisa, appaiono, intraviste ‚Äúnel buio‚Äù, ‚Äúluci di case‚Äù ad indicare un‚Äôinattesa possibilit√Ý di vita nel consueto inganno del vivere. Dentro gente semplice; una donna mi ascolta parlare e con occhi commossi mi dice di conoscere Raffaella, la moglie di Francesco e mi augura buona fortuna.

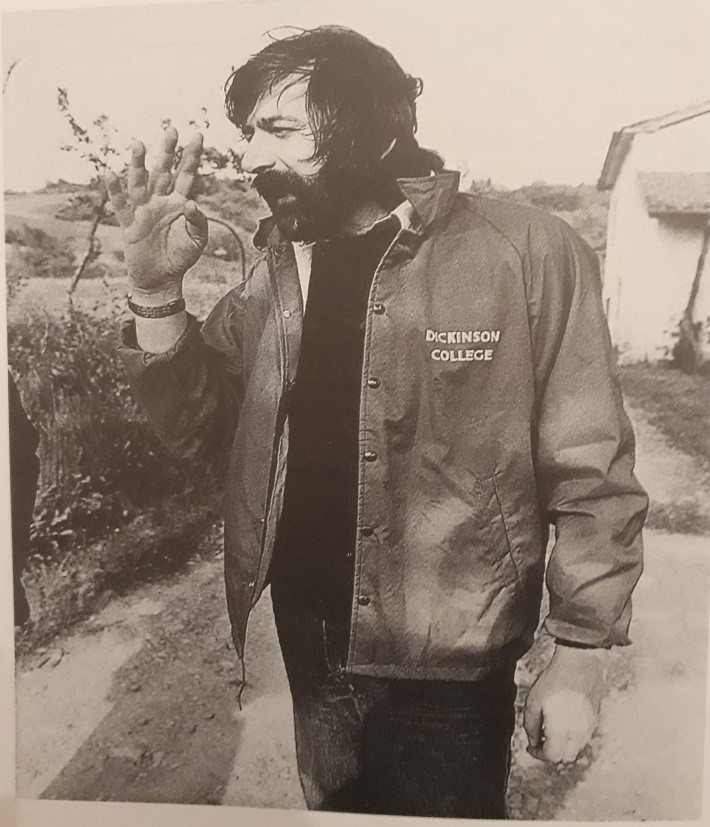

Sono belle persone, qui, disarmate e accoglienti. A P√Ývana un‚Äôaria fresca e deserta ad accoglierci, una chiesetta austera, due bar-alimentari chiusi, e fuori, seduto al tavolo, un uomo solo con la sua bottiglia, uno dei tanti ‚Äúclochards carichi di saggezza esistenziale‚Äù che pullulano la galleria umana del canzoniere gucciniano. Tra questa ‚Äúumanit√Ý incompiuta‚Äù Guccini ha trascorso la prima infanzia fino al 1945, anno di ritorno del padre Ferruccio dalla guerra e del doloroso trasferimento a Modena, e ha sperimentato, a contatto con una realt√Ý contadina e montanara, il dialetto di Cr√≤niche epaf√°niche (Milano, Feltrinelli, 1989). Qui ‚Äúdov‚Äô√® gi√Ý Toscana, ma la voglia di raccontare √® ancora tipica dell‚ÄôEmilia‚Äù, l‚Äôautore sviluppa quello che Roberto Roversi definisce il ‚Äúmetodo di un cantastorie‚Äù, di chi cio√®, visceralmente legato ad una tradizione popolare fatta di oralit√Ý, lungi dall‚Äôessere mero musicista o paroliere, ha saputo costruire, per usare la parole di Dario Fo, ‚Äúun discorso interminabile: sull‚Äôironia, sull‚Äôamicizia, sulla solidariet√Ý‚Äù. Dopo Cr√≤niche epaf√°niche pubblicher√Ý Vacca d‚Äôun cane (Milano, Feltrinelli, 1993) e Cittan√≤va blues (Milano, Mondadori, 2003), rispettivamente incentrati sull‚Äôadolescenza a Modena e la giovinezza a Bologna. Abbiamo intervistato Francesco Guccini nella sua casa, storica dimora degli avi paterni, attorniata da una gran quantit√Ý di oggetti e ricordi: tracce di un passato individuale e comunitario, che, come i suoi romanzi ‚Äì le cui trame appaiono fitte di cose e poverissime di fatti ‚Äì diventano ‚Äúmemorie che s‚Äôintrecciano ad altre memorie‚Äù.

¬Ý

La Sua opera letteraria e musicale pu√≤ essere inserita in una sorta di ‚Äúmacro-testo‚Äù in cui vi sono degli elementi di continuit√Ý, come il sottile fil rouge dell‚Äôautobiografia, la ricerca delle radici, il senso di un‚Äôappartenenza; ed elementi di discontinuit√Ý come lo stile. Come si evince dal titolo di un articolo che Lei ha scritto nel 1996, ‚ÄúCanto italiano, scrivo dialetti‚Äù, poi pubblicato in ¬´Micromega¬ª, infatti, i testi delle canzoni sono scritti in un italiano, se non letterario, per lo meno controllato, con inserti colloquiali e qualche aulicismo utilizzato prevalentemente in senso ironico; mentre i testi dei romanzi ricalcano non soltanto i modi dell‚Äôoralit√Ý, ma tentano di ricostruire il dialetto del luogo. Si potrebbe parlare di un pluristilismo letterario e di un monolinguismo musicale. Perch√© questa doppia direzione stilistica?

¬Ý

Perch√© sono due cose diverse. In Vacca d‚Äôun cane, ad esempio, descrivo l‚Äôambiente modenese, quindi adopero il linguaggio di sottofondo del luogo, in Cittan√≤va Blues adopero non il linguaggio, ma il gergo bolognese di quegli anni; √® una cosa voluta l‚Äôoralit√Ý, e quindi il sottofondo √® quello della lingua parlata. Molti di noi parlano diverse lingue, diversi tipi di italiano: lessico regionale, lessico famigliare; dipende dall‚Äôambiente in cui siamo. Io dico, parlando normalmente: ‚ÄúNon sono capace di suonare il pianoforte‚Äù, ma in modenese direi: ‚ÄúNon sono mica buono di suonare il piano‚Äù. Nella canzone ho un altro modo di usare l‚Äôitaliano, gioco spesso fra un italiano a volte aulico, a volte importante, che cade nella stessa canzone, nella stessa strofa, fino a diventare volgare, corrente.

¬Ý

Il Suo rapporto con il dialetto √® stato sempre prolifico. Oltre, infatti, alla ricostruzione linguistica dei dialetti di P√Ývana, Modena e Bologna, operata nei tre romanzi corrispondenti, rispettivamente Croniche epaf√°niche, Vacca d‚Äôun cane e Cittan√≤va blues, ha dato alle stampe anche un Dizionario pavanese e si √® cimentato nella traduzione di opere plautine dal latino al dialetto di P√Ývana, dimostrando grandi capacit√Ý glottologiche e filologiche. A cosa √® dovuto questo interesse?

¬Ý

Io sono bilingue, nel senso che parlo il modenese di mia madre e il pavanese di mio padre, avessi avuto un padre inglese e una madre francese avrei risolto molte pi√π cose nella vita, e invece mi devo accontentare di due dialetti. In realt√Ý sono due dialetti diversi, di ambiente diverso, anche se hanno un qualche cosa in comune, perch√© P√Ývana √® Toscana solo per pochi metri, il confine √® l√¨ attorno. Il dialetto pavanese quando ero ragazzo era parlato normalmente, poi si √® via via stemperato, ora √® scomparso, non lo parla pi√π nessuno. Noi stessi in casa non l‚Äôabbiamo mai parlato, lo parlavano i nostri vecchi, poi i vecchi siamo diventati noi e ci siamo accorti di non averlo mai parlato. E cos√¨ √® venuta fuori questa curiosit√Ý. Addirittura avevo pensato di tradurre delle poesie di vario tipo in dialetto pavanese, oltre che le commedie di Plauto, ho tradotto ad esempio Il lupo e l‚Äôagnello, La moglie infedele di Garc√≠a Lorca, Leuconoe di Orazio. Ma non √® una ricerca filologica, √® soprattutto un divertimento, un ricordo che nasce come ricerca iniziale di un dialetto purtroppo scomparso.

¬Ý

Restando ancora sui luoghi, Marco Aime parla di un linguaggio montanaro da una parte, e di un linguaggio urbano, ‚Äúche sa di asfalto‚Äù, dall‚Äôaltra. Si pensi a Samantha, o a Quello che non, in cui si affastellano immagini aspre e periferiche, a simboleggiare un paesaggio interiore, una zona ‚Äúfranca‚Äù e in limine tra due realt√Ý. Lei ha anche dedicato un album al concetto moderno di citt√Ý, Metropolis. La citt√Ý √® il contraltare negativo delle radici che tanto ricorrono nei suoi brani? L‚Äôinteresse nei confronti della periferia √® dovuto a quella famosa via Emilia e ad un‚Äôadolescenza vissuta alla periferia di Modena? O √® anche un interesse pi√π profondo alla perifericit√Ý esistenziale?

¬Ý

A P√Ývana sono sempre venuto. I primi cinque anni di vita li ho vissuti qua ma sono nato a Modena, poi ho iniziato a recarmi a P√Ývana solo d‚Äôestate, che ricordo come un periodo meraviglioso, fatto di vacanze, libert√Ý. Nel 2000 sono tornato ad abitarci in via definitiva e adesso mi d√Ý fastidio tornare in citt√Ý, mi d√Ý fastidio il traffico, il rumore, la gente; la citt√Ý la vedo come un qualche cosa di diverso, ma non come un non-luogo. Ci sono i non-luoghi: adesso a Bologna √® stata costruita una nuova stazione ferroviaria da cui si prende il treno ad alta velocit√Ý, √® un non-luogo, agghiacciante. Una volta forse c‚Äôera in me questo dualismo di uno che viveva in citt√Ý, per√≤ aveva un piede anche nel ricordo montanaro, nella visione della libert√Ý, ma non so se √® tornato fuori nelle canzoni questo, e se si senta nelle canzoni, pu√≤ darsi.

¬Ý

Giancarlo Schirru parla di “racconto orale” in riferimento al procedere narrativo dei Suoi primi due romanzi, affermando che le sequenze da Lei utilizzate sono “assenti dalla conversazione faccia a faccia, organizzata piuttosto per frasi brevi con frequenti cambi di parola” e si avvicinano invece al racconto orale, ovvero alla narrazione d’un avvenimento reale o fantastico, interamente progettato senza l’aiuto della scrittura”. L’esigenza di narrare per storie e per racconti emerge principalmente nei romanzi autobiografici, divisi per paragrafi tematici autonomi, tanto da sembrare delle raccolte di racconti alla maniera di Calvino, piuttosto che dei romanzi “ben fatti”, di stampo ottocentesco, manzoniano. A cosa è dovuta questa esigenza di narrare in forma breve, alla stregua di una cantastorie? È legata alla tradizione popolare e contadina?

¬Ý

Pu√≤ darsi rispecchi il raccontare una storia con amici; ogni tanto, con amici, progettiamo un libro che non verr√Ý mai scritto: ‚ÄúMusicisti, giornalisti e altri sciagurati‚Äù, tutti aneddoti divertenti, impossibili da trascrivere perch√© hanno bisogno dell‚Äôoralit√Ý. Se uno siede a un tavolo con amici e racconta un aneddoto, e lo fa con varie espressioni, anche muovendo le mani, questo viene divertente, viene bello. Mentre a scriverlo perde spessore; √® come una barzelletta, che deve essere raccontata, scritta invece perde di umorismo, perde di bellezza. E quindi nei miei romanzi io adopero il linguaggio orale, come se lo stessi raccontando a viva voce a qualcuno, e anche con degli stilemi tipici dell‚Äôoralit√Ý. Posso fare un esempio: ripetizione di certi verbi, modi di dire. Anche adesso sto scrivendo una specie di conclusione di Cr√≤niche Epaf√°niche, in cui adopero la stessa tecnica, meno forse dialetto (perch√© dicevo prima, il dialetto √® morto, non lo usa pi√π nessuno), ma uso le tecniche dell‚Äôoralit√Ý, del linguaggio come se raccontassi.

¬Ý

La vocazione della scrittura √® antecedente a quella musicale. Lo dimostrano le prime prove letterarie in et√Ý giovanile: a partire dal romanzo scritto all‚Äôet√Ý di otto anni, Br√Ýzos Bill, il Coyote, fino alle ricerche sui cantastorie d‚Äôarea padana fatte in virt√π del lavoro di tesi, passando per l‚Äôesperienza alla Gazzetta dell‚ÄôEmilia e il poemetto scritto sui banchi dell‚Äôuniversit√Ý, Le tecniche da difendere, che alcuni Suoi studiosi definiscono di matrice eliotiana, per i numerosi echi letterari presenti. Perch√© la scrittura ‚Äúsenza bocca‚Äù non √® continuata ed ha ceduto il passo alla scrittura ‚Äúcon la bocca‚Äù, per usare un‚Äôespressione di Umberto Fiori?

¬Ý

Forse perch√© non ero un gran poeta, e rispondevo con le canzoni. La canzone pu√≤ andare per l‚Äôaria, non annoia, anzi se si √® in un gruppo di persone, la canzone √® sempre un momento conviviale. La canzone √® uno strumento d‚Äôamicizia; non nascondo che era anche un strumento, per usare un frase di gergo, ‚Äúd‚Äôintorto‚Äù, cio√® mi sono accorto che uno alto, magro, molto timido, con la chitarra e una canzone, riusciva meglio con le ragazze, e quindi anche quello ha favorito. Riguardo alla poesia, ogni tanto ne scrivo una; ne ho scritta una in dialetto pavanese, perch√© un amico modenese, professore universitario di italianistica e poeta, asserisce che il pavanese non esiste, esiste solo il dialetto modenese, cos√¨ √® sorto un gioco fra di noi. Ultimamente ho scritto una poesia per introduzione a un libro di poesie di un mio cugino che √® morto qualche mese fa. Com‚Äôera quella citazione? ‚ÄúLe poesie uno le scrive quando √® giovane, poi se continua o √® poeta o √® stupido‚Äù. Io ho scritto canzoni, poesie con la bocca s√¨, poesie cantate, per√≤ con l‚Äôaccompagnamento musicale, ma le mie canzoni si possono anche isolare a approfondire con commenti critici. Ho un‚Äôamica che sta facendo una lettura critica di numerosissime mie canzoni, che uscir√Ý, credo, in settembre, dice delle robe. Ma siamo sicuri che i poeti intendessero proprio quella roba l√¨? Infatti ho in porto che venga in appendice un dizionario di retorica perch√© ci sono delle figure retoriche che io stesso ho studiato ma neanche ricordo, l‚Äôipallage ad esempio, cos‚Äô√®?

¬Ý

¬Ý

Molte delle sue canzoni traggono spunto da suggestioni letterarie, che vanno dalla letteratura provinciale: Pavese, Meneghello (‚ÄúSenza i suoi provinciali la letteratura non ha nerbo‚Äù afferma Pavese), alla letteratura del primo novecento (ancora Pavese: ‚ÄúNon si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi‚Äù), da cui le ‚Äúepifanie‚Äù, spesso ricorrenti nelle canzoni, o ‚Äúoccasioni‚Äù per dirla alla maniera di Montale, che in un attimo irrompono nella quotidianit√Ý aprendo un varco verso una dimensione ‚Äúaltra‚Äù dell‚Äôesistenza, pi√π autentica (Autogrill, La canzone della bambina portoghese), fino alla suggestione sudamericana dell‚Äôargentino Borges. Da cosa scaturisce questo bisogno di letterariet√Ý? E perch√© questi modelli?

¬Ý

Avevo appena terminato il disco L’isola non trovata e si era aperta l’osteria della Dame da poco. Arriva uno e dice: “Ah, ho preso il tuo disco, si sente che hai letto Pavese!”. Io non avevo ancora letto Pavese. Allora ho letto Pavese e ho pensato: “È vero!”, perché certi racconti sull’ambiente contadino delle Langhe piemontesi Pavese avrebbe potuto scriverli su certi contadini pavanesi, perché l’ambiente era lontano, ma simile in un certo senso. Le letture sono state tantissime, sono stato un grandissimo lettore, adesso purtroppo con questo guaio agli occhi non riesco più a leggere. Leggevo di tutto, e a volte cito qualche autore volutamente, a volte invece certe suggestioni riemergono naturalmente e non si sa da dove vengano. Ho sempre letto da ragazzino, passavo dei mesi, più che altro d’estate qua dai miei nonni, al mulino, era una casa isolata, e ad agosto venivano gli amici villeggianti; ma in settembre (allora le scuole cominciavano in ottobre) io ero da solo e leggevo, leggevo tutto quello che mi capitava; rimanere senza leggere era per me una sventura. Quindi dire da dove possa saltare fuori un autore piuttosto che un altro è difficile. Certe citazioni sono volontarie e sono più che altro dei giochi, degli intarsi, altre invece sono misteriose, emergono dalle nebbie della mente del passato.

¬Ý

Tra le fonti si possono citare anche quelle che vanno oltre la letteratura e che appartengono invece alla cultura pop, che deriva dall’influenza del mito americano, fenomeno condiviso dalla Sua generazione: cinema, fumetto. Come si è accostato a queste due dimensioni?

¬Ý

Si¬Ý andava al cinema da ragazzini, almeno tre, quattro volte alla settimana; ricordo con nostalgia a Bologna, quando si parcheggiava anche a venti metri dal cinema, ora √® impossibile. Adesso i cinema sono semivuoti, in decadenza. Avevamo una mitologia cinematografica, fra l‚Äôaltro io ricordo nomi di attori e attrici fino a un certo punto degli anni, dopo non so pi√π chi siano. Il fumetto mi √® sempre piaciuto, anche se mio padre mi proibiva di leggerne, non voleva che leggessi fumetti perch√© diceva che mi avrebbero disabituato alla lettura, invece i miei nonni mi facevano leggere tutti i fumetti che volevo. Sono sempre stato collezionista di fumetti. Avevo dei miti inossidabili: il Paperino di Barks (solo quello eh!), e tutti i fumetti americani, poi abbiamo scoperto anche dei grandissimi disegnatori italiani come Milo Manara, Andrea Pazienza, Vittorio Giardino, Hugo Pratt. Qui a Modena negli anni Cinquanta c‚Äôera Bonvi che era un gran soggetto, un mio quasi coetaneo, pi√π giovane di un anno, lui era dello stesso gruppo di amici, disegnava, disegnava. Ogni festa per Carnevale si vestiva da soldato tedesco, aveva proprio la fissa, cambiava solo la campagna, se era estate si vestiva da Afrikakorps. Pensava che io fossi un genio della letteratura; abbiamo collaborato anche con una casa di produzione pubblicitaria, facevano dei caroselli: abbiamo prodotto Salomone il pirata pacioccone per la Fabbri. Mi chiam√≤ un giorno, era l‚Äôestate del ‚Äô69,¬Ý stava iniziando la produzione degli Sturmtruppen e mi chiese delle battute, l√¨ ci venne l‚Äôidea di Storie dello Spazio profondo. Ma ho sempre lavorato con dei fumettari, l‚Äôultimo: Storia del brigante Gnicche √® di un veronese, un certo Francesco Rubino. Purtroppo il fumetto in Italia non ha la diffusione o lo stesso valore di mercato che ha in Francia, la maggior parte dei nostri disegnatori lavorano bene quando pubblicano in Francia, dove vengono pagati in maniera seria.

¬Ý

Una costante tematica che ricorre nei suoi testi sia musicali che letterari √® la galleria umana di personaggi irregolari, ‚Äúimmergenti‚Äù, clochards carichi di saggezza esistenziale come Il frate, l‚ÄôUbriaco, Cencio il nano e che potremmo definire ‚Äústralunati‚Äù, collegandoci alla tradizione letteraria d‚Äôarea padana: si pensi a Gianni Celati, ‚Äúun outsider della letteratura‚Äù che d√Ý vita ad una vera e propria ‚Äúscrittura dei matti‚Äù ne Le avventure di Guizzardi, testo nato dall‚Äôesigenza di liberare le malinconie, oppure a Ermanno Cavazzoni, che con La galassia dei dementi e Il poema dei lunatici ha raccontato storie di fantascienza ironica, surreale e delirante. Lei ha mai avuto rapporti o subito l‚Äôinfluenza di queste figure?

¬Ý

No, però voglio fare una precisazione: anche De André ha scritto delle storie con questa gente. La derivazione, per me, più che di area padana, è francese. Sia De André che io, all’inizio, abbiamo guardato a un certo tipo di canzone francese, agli chansonniers, come Brassens o Jacques Brel, che avevano ogni tanto dei personaggi di quel tipo, e per imitazione (De André ha fatto anche delle traduzioni da Brassens) anche noi abbiamo utilizzato gli stessi personaggi: l’ubriaco, il frate sono presenti nelle mie prime canzoni. Anche come giri armonici, come tipo di melodia o di struttura musicale il modello era la Francia di quel periodo, perché all’inizio qualche maestro lo devi avere per ispirarti. Io ricordo che un amico mi fece sentire Ne me quitte pas e rimasi folgorato, dissi: “Accidenti! È cosi che si deve scrivere una canzone”; subito dopo scrissi Ti ricordi quei giorni, uno dei miei primi testi.

¬Ý

Paolo Jachia parla di poetica carnevalesca e di rovesciamento ironico[1] della realt√Ý nei suoi testi (si pensi a Cencio che per sfuggire alla propria natura entra nel circo, ‚Äúrealt√Ý capovolta‚Äù). √à d‚Äôaccordo con questa definizione?

¬Ý

Non sono d’accordo; anche un’altra studentessa che ha fatto una tesi sulle mie canzoni avanzava questa visione carnevalesca del mondo; per Cencio è chiaro, Cencio è un nano e quindi deve andare in un mondo in cui tutto è strano, è diverso, per sentirsi a proprio agio; lui non si sentiva a proprio agio con noi, sebbene noi lo avessimo accolto, era un nostro amico però alle nostre feste non veniva e quando parlavamo di ragazze lui millantava storie incredibili. Si sentiva messo da una parte e quindi è scappato per andare in un circo.

¬Ý

¬Ý

¬Ý

Altro topos √® quello dei personaggi-specchio, come Amerigo, Il pensionato, Van Loon, in cui si passa da un‚Äô‚Äúincomprensione iniziale‚Äù ad un pieno riconoscimento finale, ovvero a quella che, ancora secondo Jachia, Gramsci¬Ý chiamava ‚Äúmedesimezza umana‚Äù. Si ritrova in questa definizione?

¬Ý

Può darsi, però con Amerigo e con Van Loon c’è un rapporto diverso che col Pensionato, perché i primi due sono personaggi familiari: Amerigo mio prozio, Van Loon era mio padre; il pensionato era un vicino di casa. Io mi chiedo in che modo il loro tipo di vita abbia a che fare con la mia, e quindi c’è questo riconoscimento, diciamo, che molti figli hanno nei confronti di un genitore: quando il personaggio è adolescente, è giovane, rifiuta, deve rifiutare l’anziano perché ha dei valori diversi e dei progetti diversi, delle istanze diverse. Passano gli anni e uno si rende conto che tutto sommato è stato ingiusto, che quei valori che gli parevano diversi dai suoi erano sempre valori da rispettare. C’è un tipo di riconoscimento tardo.

¬Ý

E veniamo al¬Ý romanzo giallo, genere che a partire dal 1997, con Macaron√¨, continua ad approfondire attraverso la collaborazione con Loriano Machiavelli. Quali sono i modelli da cui attingete? Quale il metodo d‚Äôindagine? Quale l‚Äôambientazione? Possono essere inseriti in quel macro-testo di cui parlavo all‚Äôinizio, per il riferimento a certe ambientazioni di provincia?

¬Ý

I miei testi gialli hanno un‚Äôambientazione ‚Äúmontanara‚Äù pi√π che provinciale, perch√© per provinciale si intende un piccolo mondo forse crepuscolare, come ad esempio la provincia di Cesena di Marino Moretti, fatta di¬Ý grigiore; invece il nostro mondo non √® cosi grigio, anzi √® pieno di colori, di verde, di alberi. √à Appennino. Nel giallo sono entrato per caso, sono sempre stato un grande lettore dei classici gialli, come quelli di Agatha Christie, e di quelli moderni, svedesi, norvegesi. Ero venuto a conoscenza di una storia, veramente accaduta qui a P√Ývana agli inizi del Novecento, di un prete trovato morto nella gola d‚Äôun mulino; si diceva che bevesse e che fosse caduto nel fosso che portava l‚Äôacqua al mulino, ma in una stagione in cui i fossi in realt√Ý non avevano tanta acqua da portare; c‚Äô√® stata una polemica su alcuni giornali pistoiesi circa il presunto omicidio, una bella storia. Cos√¨ ho pensato a un maresciallo dei carabinieri, in un paesino di montagna, alla fine degli anni Trenta, che avrebbe dovuto scoprire l‚Äôarcano traendo l‚Äôindizio fuori da una battuta detta durante una partita a carte, per giungere alla soluzione del caso, e a una trama che contemplasse diversi omicidi, perch√© un morto si nasconde tra tanti morti. Io non sarei riuscito a scrivere questo giallo, allora ho casualmente conosciuto Loriano e gli ho detto: ‚ÄúTu che sei un giallista vedi di sviluppare questa storia!‚Äù. Ma il progetto era stato rifiutato dalla casa editrice a cui l‚Äôaveva inviato. Abbiamo allora iniziato a lavorarci insieme su suggerimento di un editor della Mondadori ed √® nato Macaron√¨; ci abbiamo preso gusto e adesso siamo all‚Äôottavo giallo, con cinque romanzi con protagonista il maresciallo Santovito, e gli ultimi tre protagonista uno della Forestale. Abbiamo l‚Äôidea di continuare ancora. Abbiamo gi√Ý le tracce per altri due romanzi, ovviamente ci divertiamo, un capitolo io, un capitolo lui, poi li mescoliamo.

¬Ý¬Ý

Tornando al panorama musicale, dagli anni Ottanta in poi, e in particolare con l‚Äôalbum Signora Bovary, si assiste ad un cambio di rotta nella sua poetica, in linea con il ripiegamento interiore che caratterizza la crisi del cantautorato in questi anni. I testi, segnati dalla volont√Ý di una ricerca sganciata dallo stereotipo militante, si aprono ad una maggiore ricchezza e raffinatezza musicale e linguistica, oltre che a tematiche dal carattere pi√π intimo; vengono ripresi i topoi della Sua scrittura per musica (il dubbio esistenziale, gli amori e i disamori, i viaggi, la fuggevolezza del tempo) ma con l‚Äôatteggiamento tipico del saggio distaccato che tanto ha vissuto e che ora osserva le proprie vicende personali. A cosa √® dovuto questo mutamento? Pu√≤ esserci un legame con l‚Äôimpegno della scrittura che inizia a maturare in questo periodo? ¬Ý

¬Ý

Io non mi sono accorto di questo mutamento, è ovvio che passano gli anni e una persona cambia, non dico matura, che è una parola brutta, ma cambia dentro. Però che abbia sentito la crisi del cantautorato, assolutamente no, anzi era in pieno vigore negli anni Ottanta, non ricordo crisi particolari. Musicalmente parlando forse sì, perché dipende dal fatto che è cambiato l’arrangiatore: da Guccini, disco del 1983, non c’era più Pier Farri (arrangiatore dell’Equipe 84) e sono subentrati nuovi musicisti; ma le canzoni non sono cambiate, se pensi a Radici c’è anche lì un interrogarsi; non c’è quindi un prima e un dopo.

¬Ý¬Ý

‚ÄúMi tocca coi miei due giri costanti / far il make-up a metonimie erranti: / che gaffe proprio all‚Äôet√Ý della ragione‚Äù, Lei canta nel brano intitolato paradigmaticamente Parole. Eppure Roberto Cotroneo nell‚Äôintroduzione a Stagioni afferma che ‚Äúil rapporto con le parole in Guccini √® pi√π forte che in altri cantautori. Perch√© lui parte da letterato, passa attraverso la musica, e torna ad essere letterato‚Äù. Come mai Lei mostra spesso nei suoi versi una sorta di ritrosia ironica ad essere inserito nella cerchia dei letterati e dei poeti? Qual √® oggi, e qual √® stato in passato il suo rapporto con le parole?

¬Ý

Io sono un ‚Äúcacciatore di parole‚Äù, mi piacciono le parole, le varie lingue. Sono stato da poco a fare una vacanza in Romania, il romeno √® una lingua neolatina, e quindi facevo la caccia a tutte le¬Ý parole; una cosa che mi ha fatto impazzire di gioia √® che mentre in tutto il nostro mondo neolatino, Italia, Francia, Spagna, Portogallo, si dice ‚Äúbianco‚Äù, che √® una voce germanica (da blanc, i latini invece dicevano albus), i Rumeni dicono albo (vino bianco ad esempio √® vinalbo). Anche il catalano assomiglia a certi dialetti del nord Italia; sono affascinato dall‚Äôetimologia di certe parole, che poi in canzone e in poesia, mescolate alla rima, assumono altre vibrazioni; le parole vibrano: messe assieme hanno un suono dentro, hanno un qualche cosa dentro che dice al di l√Ý.

¬Ý

Cosa ne pensa delle nuove frontiere della scena musicale italiana? Penso ad esempio al rap; e che fine ha fatto la canzone d’autore?

¬Ý

Io non ascolto assolutamente più musica, mi infastidisce delle volte, forse perché questo è un difetto di chi l’ha praticata, l’ha smontata, e poi perché non mi interessa più, sono lontano dalla musica. La perdita della canzone d’autore è grave, perché la canzone d’autore è stato per me uno dei maggiori momenti della storia della canzone italiana, ha prodotto delle cose molto, molto buone. Però questo vuol dire che non era facile produrre una canzone di quel tipo, ci voleva della gente preparata, della gente fatta in un certo modo; che non tutti gli autori di canzoni sono capaci di fare canzoni come quelle che abbiamo fatto noi, e quindi si ritorna alla banale canzonetta d’amore, alla banale storiella che è quella che è, molto facile, anche se fatta bene. Perché, e qui il discorso si allarga, in Italia ci stiamo imbarbarendo da tanti punti di vista, politico se vogliamo, ma la canzone è soltanto uno degli aspetti dell’imbarbarimento della cultura italiana in questo periodo. Quanto al rap bisogna essere vissuti in certi ghetti newyorkesi, in certe atmosfere, non si può fare del rap e andare a mangiare le lasagne della nonna, i tortellini della nonna; ora nascono rap come i funghi quando piove, certo può darsi che qualcuno abbia qualcosa da dire.

¬Ý

¬Ý

(L‚Äôintervista √® avvenuta il 6 giugno 2018 a P√Ývana Pistoiese)

¬Ý

¬Ý

¬Ý

[1] ‚ÄúSi potrebbe accostare Guccini a quella letteratura che il filosofo russo Bachtin ha definito carnevalesca, perch√© capace di veicolare una visione del mondo libera da ogni dogma, da ogni morale precostituita e da ogni imposizione gerarchica, e perch√© capace di ricreare quella particolare atmosfera di libert√Ý e spregiudicatezza che caratterizza appunto il Carnevale e le feste popolari‚Äù. Cfr P. JACHIA, Francesco Guccini. 40 anni di storie romanzi canzoni, Roma, Ed. Riuniti, 2002.