Il 26 e 27 maggio 2023 si √® svolto a Otranto (LE) il Festival Maria Corti, ideato dalla giornalista Paola Moscardino per ricordare la figura della grande filologa e critica letteraria. Nel corso delle due giornate, alcuni studenti dei corsi di laurea in Lettere dell‚ÄôUniversit√Ý del Salento hanno intervistato gli ospiti e raccolto materiali da cui sar√Ý tratto, prossimamente, un podcast per Salento University Radio. Pubblichiamo qui un estratto dall‚Äôintervista a Lorenzo Pavolini.

¬Ý

Lorenzo Pavolini (Roma, 1964) √® scrittore, conduttore radiofonico e vicedirettore della rivista letteraria Nuovi Argomenti. Cura inoltre progetti teatrali. Ha pubblicato i romanzi Senza rivoluzione (1997, Premio Grinzane Cavour Giovane autore esordiente), Essere pronto (2005), Accanto alla tigre (2010, finalista Premio Strega), Tre fratelli magri (2012), L'invenzione del vento (2019) e il reportage radiofonico Si sente in fondo? Avventure dell'ascolto (2013). Alcuni suoi racconti sono apparsi su giornali, siti, riviste e antologie. Ha curato, tra l'altro, Italville ‚Äì New Italian Writing (Exile Edition, 2005) e l'edizione integrale delle Interviste impossibili (2006). Con Serafino Amato ha realizzato Ecatombe. I girini della storia (libro+dvd, Headmaster, 2008). Per la regia del documentario sonoro Ninnananna di Natale. Musica e storie dall'Orchestra di Piazza Vittorio ha vinto il Prix international de la Radio URTI 2003. Dal 1998 collabora con Rai Radio 3, curando e presentando letture di romanzi, serate in diretta, cicli di radiodrammi e audio documentari, e le trasmissioni Ad alta voce, Wikiradio, Pantheon e Zaz√Ý. Nel 2022 √® autore, con Davide Sapienza, del podcast Nelle tracce del lupo. Nello stesso anno, ha lavorato con Massimo Popolizio alla drammaturgia di M, il figlio del secolo e con Benedetta Tobagi al reading-spettacolo di La resistenza delle donne.

¬Ý

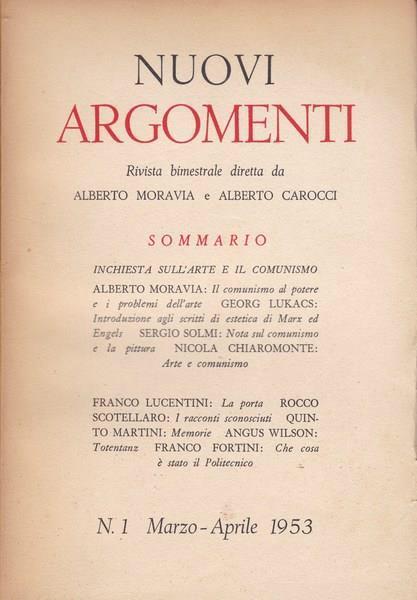

La terza serie di ‚ÄúNuovi Argomenti‚Äù, sotto la direzione di Enzo Siciliano, si apriva con un editoriale nel quale si parlava dell‚Äô‚Äúambizione di scrivere di politica, portare o costringere gli scrittori a occuparsi di quei fatti che assediano da vicino l‚Äôesistenza quotidiana, che ci appaiono indecifrabili, lugubremente enigmatici‚Äù. La rivista era nata nel 1953 con un‚Äôattenzione ai fatti di politica che, in forme diverse, non si √® mai persa. Qual √®, oggi, l‚Äôeredit√Ý di questa impostazione militante e civile?

Questa √® una questione molto complessa sulla quale abbiamo sempre dibattuto anche all'interno della rivista, continuamente. Abbiamo fatto anche numeri, recentemente, dedicati a questo tema, con interventi di diverso tenore. Siamo convinti tutti che l‚Äôimpegno politico diretto non abbia nulla a che fare con la letteratura, nel senso che nessuno pu√≤ riuscire con un proprio testo letterario, teatrale, con un'espressione artistica a fare politica. Anzi, sono due cose che vanno proprio in conflitto perch√© non ci pu√≤ essere un'idea che precede la scrittura, che √® un processo conoscitivo, un'avventura della quale noi conosciamo alcune cose, ma fino a quando non abbiamo portato a casa la parola fine (e pure dopo), non sappiamo bene che cosa stiamo veramente riuscendo a trovare e a conoscere. Quindi come si fa a trasmettere un messaggio politico preciso? La politica √® fatta di messaggi precisi che devono arrivare a qualcuno. Si pu√≤ considerare Gomorra un libro politico? Non lo so. Ricordo bene Roberto Saviano quando veniva alle prime riunioni e ci raccontava i suoi primi racconti, che poi finirono dentro Gomorra. In uno di questi brani lui usava quel famoso refrain pasoliniano ‚ÄúIo so ma non ho le prove‚Äù, e a un certo punto io, come segretario di redazione, gli chiesi: ‚ÄúRoberto, ma non ti sembra un po‚Äô enfatico usare questa cosa?‚Äù. E lui mi disse ‚ÄúNo, per me √® importante che questa cosa arrivi, cio√® che pi√π persone possibile conoscano i meccanismi della partecipazione della camorra all'economia globale e ho bisogno di essere anche enfatico‚Äù. In questo caso, dunque, c‚Äô√® l‚Äôuso di una tecnica retorica per far conoscere una questione che √® politica. √à un aspetto molto complesso, sicuramente. ‚ÄúNuovi Argomenti‚Äù nasce negli anni Cinquanta dalla volont√Ý di capire cosa stesse succedendo con la politica comunista: che succede all'arte e alla cultura con il comunismo? Moravia si pone subito il problema: cos‚Äô√® il comunismo? La religione √® finita? E via dicendo. Ma ci√≤ non vuol dire fare una rivista politica. Cos√¨ come fare una rivista di scrittori non vuol dire fare una rivista di letteratura. Anche in questo caso si potrebbe dire: ‚ÄúMa come? Siete tutti scrittori, scrivete i libri: vi occupate di letteratura‚Äù. Possiamo parlare di Bassani, ma parlando di Bassani magari si parla del ‚Äò43, della guerra civile e dell'otto settembre, e quindi si sta parlando della storia italiana, di come uno scrittore si pone di fronte alle cancellazioni della memoria storica, di come si racconta la storia del Paese. Raccontare la storia del Paese vuol dire fare politica? Certe volte pare di s√¨, perch√© se fai un'inchiesta che svela come una parte politica ha partecipato alla storia in maniera sleale, stai facendo politica. Tutto questo mette di fronte a un continuo dilemma. Certo, ‚ÄúNuovi Argomenti‚Äù cerca di non praticare quell'idea della letteratura-per-la-letteratura e dell'arte-per-l'arte. Anche facendo un numero intero su uno scrittore lo si fa cercando di situarlo in un contesto sociale, storico, culturale. Si arriva cos√¨ alla politica culturale, che √® politica o √® cultura? √à un argomento complesso che investe questioni che vanno dall‚Äôidea di come si √® usata la cultura nei regimi totalitari (che appunto per loro natura usavano la cultura per la propaganda) fino all‚Äôidea opposta, con certi movimenti artistici e culturali degli anni 60 e 70 che cercavano di essere il meno politici possibile, ma lo erano comunque. Anche il Surrealismo ha una valenza politica. ‚ÄúNuovi Argomenti‚Äù continua a interrogarsi e a creare sempre dibattito su una questione come questa, che probabilmente rimane insolubile. Fermo restando che tutti sono convinti che un intento politico nella propria scrittura, e persino civile oramai, rischi di rovinare tutto, ecco‚Ķ La grande poesia civile del Pasolini delle Ceneri di Gramsci ci sembra, francamente, irraggiungibile e legata a un certo dopoguerra.

¬Ý

¬Ý

A proposito di queste questioni latamente politiche, si registra nel campo letterario, a partire dai primi anni 2000, un nuovo interesse della narrativa a misurarsi con la storia del Novecento, dal fascismo agli anni di piombo, tra autobiografia, come nel Suo caso nel libro Accanto alla tigre, e trasfigurazione letteraria, pi√π o meno accentuata e con esiti diversificati, da Antonio Scurati a Luca Rastello, fino al Tempo materiale di Giorgio Vasta. Quali le sembrano le cause di questo rinnovato interesse?

Io credo che il romanzo sia uno strumento conoscitivo formidabile per la sua possibilit√Ý di muoversi in direzioni molto diverse. Non c'√® dubbio che in questi ultimi anni il romanzo serva molto anche come strumento per conoscere la distanza che ci separa dalla storia. La storia ha una distanza reale che √® quella sancita dagli storici, con le date nelle quali avvengono determinati fatti, le responsabilit√Ý, le cause, i contesti che li hanno causati, ma hanno poi nella vita, nell'esistenza di chi ha partecipato alla storia, una distanza non facilmente misurabile se non proprio con lo strumento della narrazione, che infatti √® fatta di memoria, di qualcosa che a volte sembra tornare molto vicina, anche quando √® avvenuta molto tempo fa. La famosa madeleine di Proust, l'epifania di qualcosa che ci torna vicino, una scritta su un muro che ci ricorda un tempo remoto, dei segni nei monumenti, degli inciampi, delle pietre che ci stimolano la memoria (geniale modo di ricordare chi abitava in un luogo e poi √® stato deportato). Ecco, la storia √® un inciampo e ogni tanto ci inciampiamo, nella storia. Sono i luoghi, sono le rovine e in questo chiaramente c'√® anche qualcosa di una cultura postmoderna, un po‚Äô postuma, un po‚Äô come se tutta l'esperienza fosse avvenuta in una grandiosa storia novecentesca, anche molto tragica. E quindi lo sciame di queste esperienze √® molto pervasivo, ancora oggi emozionante, crea empatia e, appunto, molta distanza, che viene colmata rapidamente dalla narrazione: ‚Äúsembra subito di stare l√¨‚Äù, come si dice. Penso quindi che il romanzo sia quello strumento che ci aiuta a riflettere su questa distanza, a renderla misurabile secondo il racconto, cio√® secondo qualcosa che poi non √® mai stabile, ma ha la possibilit√Ý di essere trasformato, trasmesso, ripetuto, fatto memoria, e questo aiuta una comunit√Ý, secondo me, a capire quanto √® ancora dentro certe questioni storiche, dal fascismo agli anni 70. L‚ÄôItalia ha una tradizione di opacit√Ý su alcuni avvenimenti che non smettono di interrogarci. La letteratura, in fondo, √® anche un‚Äôavventura alla ricerca di una verit√Ý possibile per una comunit√Ý nella quale finalmente ci si riconosca. E questa direzione √® sempre pi√π praticata, penso appunto a Vasta, a Fontana [Morte di un uomo felice, ndr], ma anche alla grande operazione di divulgazione storica che √® riuscito a fare Scurati con M. Sono degli ottimi esempi di romanzo e li chiamano, appunto, ‚Äúromanzi‚Äù. Si usa spesso la parola memoir, perch√© la prospettiva dell'autore √® impersonata dall'autore stesso, che chiaramente non pu√≤ far altro che vedere la storia dal proprio punto di vista: questo √® importante nel misurare la distanza. Poi, a seconda dei tempi, il romanzo trova una funzione, cos√¨ come durante i totalitarismi il romanzo diventa allegorico, perch√© non pu√≤ parlare della realt√Ý, ma attraverso un'allegoria ti fa capire qualcosa. Il romanzo √® uno strumento molto versatile che si adatta ai tempi.

¬Ý

¬Ý

Quindi il romanzo come forma di ricerca di una verit√Ý o almeno come avvicinamento a quella che pu√≤ essere una forma di verit√Ý collettiva. Una ricerca che non dia mai risposte definitive, ma sempre nuove domande, e la letteratura come spazio di elaborazione di una sorta di trauma storico. Qualche anno fa, Daniele Giglioli, in un suo saggio, avanzava l‚Äôipotesi che molta letteratura dei nostri anni nasca da un trauma che √® determinato da un'assenza di trauma, da una specie di trauma immaginario. Qual √® la Sua opinione a riguardo?

La tesi √® quella che noi, guardando al Novecento, abbiamo una lacuna di esperienza. Ma questo pu√≤ dar luogo a un paradosso perch√© noi non possiamo di certo augurarci di avere la Grande Guerra o Auschwitz per poter scrivere. Noi abbiamo l'esperienza che abbiamo, abbiamo anche l'esperienza di non avere esperienza e di vivere un trauma che √® trasmesso dalle generazioni precedenti. Posso parlare del mio piccolo caso. Pu√≤ succedere che una generazione si chieda: ma noi adesso siamo liberi da quello che nella generazione precedente era il trauma della guerra? Ci si pu√≤ chiedere, per esempio, se c‚Äô√® una trasmissione di traumi, non perch√© uno vuole sperare che alcuni traumi siano passati, ma per l'opposto. Se la storia ha creato dei traumi nelle comunit√Ý (che sono oggettivi, perch√© ci sono state delle divisioni, anche delle guerre civili) e se delle comunit√Ý per integrarsi hanno avuto bisogno di mettere da parte determinati conti con la storia, ci√≤ √® legittimo: c'erano dei traumi reali e ai traumi si reagisce in vari modi, per esempio rimuovendoli (la psicanalisi ne ha fatto una scienza). Non √® legittimo, per me, giudicare. Si dice che in Italia non abbiamo fatto i conti col passato. Ogni cultura ha degli atteggiamenti molto diversi nel modo in cui si accomoda con i traumi della comunit√Ý, le divisioni, i tradimenti, gli assestamenti. Quella generazione pu√≤ avere avuto quel bisogno, quindi ha avuto un'esperienza molto forte dei traumi e li ha elaborati in un certo modo. Forse non li elaborati neanche fino in fondo. Le generazioni successive possono avere il bisogno opposto, cio√® quello di conoscere le cause di certi traumi, andare alla radice di certe cose, perch√© non li portano addosso, e quello pu√≤ essere un vantaggio. Non √® per forza uno svantaggio essere stati non-traumatizzati dalla storia, anzi √® un grande vantaggio, pu√≤ mantenere molto pi√π lucidi. √à assurdo poi fare, di questo, del narcisismo, perch√© non ci si pu√≤ inventare un trauma che non si ha avuto e paragonarsi alla grandezza di chi nel bene e nel male, nell'eroismo e nella vigliaccheria, si √® trovato alle prese con dei bivi storici clamorosi. Noi non abbiamo avuto dei bivi storici clamorosi? Forse ci sembra cos√¨. Magari noi stiamo vivendo un bivio storico incredibile nel momento in cui, per esempio, lasciamo fare ai turchi o ad altre nazioni le barriere che contengono i migranti: non sappiamo cosa stiamo rimuovendo noi. Per√≤ possiamo lavorare, penso al lavoro di Benedetta Tobagi, sulla conoscenza di stagioni anche recenti come il terrorismo, che ancora non hanno del tutto delle risposte. Ancora si studia quanto una certa parte di Stato abbia partecipato, abbia manipolato alcuni terroristi per determinati attentati. Ora, questa generazione deve conoscerlo, deve raccontarlo: per conoscerlo bisogna raccontarlo. Quindi questa mancanza di traumi pu√≤ essere anche una occasione di libert√Ý, di lucidit√Ý, se uno non rimane figlio dei traumi precedenti per cui si continua a restare divisi tra figli della destra e figli della sinistra, figli di un terrorismo o di un antiterrorismo, che non ha pi√π alcun senso. Quelli erano traumi diretti su quella generazione. Le generazioni successive hanno questo compito di liberarsi e quindi, forse proprio perch√© non sono portatrici di un trauma, riescono a vedere anche meglio.

Avvicinandoci alla conclusione, ringraziandoLa per aver partecipato a questa intervista pensata per un podcast, vorrei spostare l'attenzione proprio sullo strumento che stiamo utilizzando. Tramontato il ruolo dell'intellettuale come si era profilato nel corso del Novecento, il lavoro culturale ha subito una metamorfosi mediale che ha diversificato le possibilit√Ý di comunicazione, passando dall'uso dell‚Äôarticolo di giornale o su riviste (poi anche su riviste on line) al programma radiofonico, al servizio televisivo, al podcast diffuso su Internet, ad altre forme ancora. Come si sono modificate le riviste come Nuovi Argomenti alla luce di tutto ci√≤? E come √® cambiato il potere della carta di cui sono o erano fatte queste riviste? Quale ruolo hanno ancora i vecchi e giovani maestri?

La carta esercita ancora una forma di prestigio, anche strano, forse. Ancora oggi essere stampati in un libro, su un giornale o su una rivista conferisce un'autorit√Ý o un‚Äôautorevolezza diversa da quella della rete, per esempio, con il paradosso che un articolo on line viene letto da molte pi√π persone. Tanto √® vero che a volte si pubblica sulla carta e poi ci si affretta a mettere le cose in rete. Siamo in una fase di trasformazione continua. Gli intellettuali hanno sempre usato vari strumenti: pensiamo al dopoguerra, quando intellettuali e scrittori iniziano a partecipare alla grande avventura del cinema. Ancora adesso molti miei coetanei fanno gli scrittori, ma in realt√Ý fanno anche gli sceneggiatori per campare. I giornali, che erano l'altra grande forma di sostentamento, non sono molto vecchi nella storia dell‚Äôumanit√Ý; quindi, potrebbero anche essere giunti alla loro fine. Chi informa (e racconta), per√≤, ci sar√Ý (o ci dovrebbe essere) sempre e di conseguenza usa degli strumenti diversi. Oggi, lo sappiamo benissimo, ci sono dei podcast, anche quotidiani, che informano molto bene e le riviste cominciano ad assumere delle forme ibride, addirittura. Le riviste online sono state un'avventura cominciata gi√Ý negli anni Novanta. Oggi io ritengo sicuramente ‚ÄúDoppiozero‚Äù o ‚ÄúIl tascabile‚Äù (‚ÄúDoppiozero‚Äù ancora di pi√π perch√© √® gratuita e ha una vasta partecipazione) una rivista ben pi√π importante di ‚ÄúNuovi Argomenti‚Äù, che mantiene un prestigio, un po‚Äô un'aura, ma sinceramente √® molto faticoso ricreare un gruppo di lavoro che sappia affrontare le sfide del presente, come questa della produzione di podcast. Per esempio, la nuova rivista Lucy ha gi√Ý un suo podcast, fatto da Nicola Lagioia. Certo, c'√® tutta questa trasformazione che sembra quasi contraddire la possibilit√Ý di avere una rivista, perch√© la rivista √® fatta da un gruppo, ma ha sempre avuto questa virt√π di accostare tipograficamente, in un solo spazio, persone pi√π affermate e famose con nuovi esordi. L‚Äôocchio si spostava dagli uni agli altri. Questo stare insieme svolgeva una funzione di grande promozione e dava fiducia anche a te stesso: ‚ÄúGuarda, sto accanto a Veronesi‚Äù. Questo ora non si pu√≤ pi√π fare molto con le riviste, perch√© il mercato ha girato tutto verso un culto molto forte dell'individuo, dappertutto. Anche nelle applicazioni per i podcast la copertina ha sempre la faccia dell'autore, senza quasi lasciare spazio per il titolo. Purtroppo, la comunicazione √® andata in questa direzione. Io dico purtroppo perch√© secondo me tagliando un'intermediazione (che era quella della critica), che sicuramente per molto tempo ha esercitato anche una funzione di barriera (e quindi √® stata mal tollerata), si √® perso qualcosa. In una direzione populista si dice che la rete ha abbattuto i mediatori. Le case discografiche, gli editori rincorrono la rete e gli influencer. Uno non compra pi√π un libro perch√© ha letto un articolo che glielo consiglia, ma perch√© vede che quell'autore ha tanti contatti e tanti follower e quindi l'autore stesso pensa di non avere pi√π bisogno di alcun filtro: l'unico filtro √® ‚Äúquanto vendo ora?‚Äù. Ora, tutto questo si chiama cultura? Per me si chiama mercato, ma va benissimo. Io non sono talebano o apocalittico, anzi, io penso che il mercato si debba fare, per√≤ io devo essere sincero: oramai quando vado al Salone del Libro non penso che si stia svolgendo qualcosa che abbia a che fare con la produzione culturale del Paese, ma col mercato editoriale, che √® un mercato legittimo. Come pure il mercato cinematografico: ci sono i mercati, devono stare in piedi, hanno un sacco di gente che ci lavora. √à chiaro che serve. Ecco, le riviste letterarie con tutto questo non avevano mai avuto tanto da spartire, quindi oggi si trovano un po‚Äô in difficolt√Ý perch√© sono degli strumenti conoscitivi tradizionali, che rischiano di essere superati dai tempi: a chi e a cosa dovrebbero servire? Spesso servono proprio a quelli che le fanno, per esercitarsi ad avere degli strumenti. Gli intellettuali, se partecipano a una rivista, imparano a confrontarsi con qualcuno: c'√® un luogo di confronto, altrimenti ti confronti solo col tuo pubblico. Il tuo pubblico chiede quello e tu fai quello. Tu hai usato questo libro in questo modo? Allora mi devo riposizionare. Oppure, voglio fare un'altra provocazione, se sei sempre tu e il tuo pubblico, allora sei un performer. Tanto √® vero che le riviste √® pi√π difficile farle anche perch√© le persone sono meno abituate a confrontarsi. La grande lezione della generazione precedente era questa: persone che si sono anche scannate su delle questioni artistiche, culturali, di linguaggio, su quanto gli piacevano i libri di uno o dell'altro, ma personalmente riuscivano poi a dialogare e andare a mangiare la pizza insieme. Questa √® l'educazione di una rivista. Anche nella mia stagione √® capitato di vedere contrasti, conflitti, ma non √® che poi non ti puoi divertire o stare insieme, e questo crea quello spazio umano di dialogo che fa s√¨ che le opere siano delle opere e le persone siano delle persone. Quindi, tornando a quel principio per cui si √® maestri, ma non maestri di vita, un maestro pu√≤ avere delle abitudini per niente edificanti, per√≤ ti sa insegnare una via e indicare come portare avanti una tua ricerca o addirittura consigliarti su quale ricerca intraprendere. A volte tu sei davanti a tante strade, faccio questo libro, faccio quest'altro libro. Io devo a Enzo Siciliano, ma l'ho scritto dopo che lui non c'era pi√π, l'insistenza a occuparmi della storia che poi ho raccontato in Accanto alla tigre, perch√© appunto io ero riluttante ad affrontare una storia familiare (con un gerarca e padre di mio padre), per√≤ Enzo Siciliano per tutto il tempo in cui io l'ho frequentato mi ha detto sempre: tu devi scrivere quella storia. Un maestro √® anche questo.

¬Ý