Molti della mia generazione ne hanno sentito parlare, di Roversi. Eppure quasi nessuno lãha letto. Quando mi û´ capitato di seguire un corso su di lui allãUniversitû del Salento, ho capito che era arrivata lãoccasione di rimediare. Non sapevo ancora che sarei finito inchiodato.

Roberto Roversi nasce cento anni fa, nel 1923. A Bologna. Al liceo frequenta Pasolini e Leonetti. A ventãanni diserta dallãesercito fascista e si unisce alla lotta partigiana. Rientrato a Bologna fonda una libreria antiquaria e con i compagni di liceo, nel 1955, inizia lãavventura di ãOfficinaã, una rivista che cerca ã superato lãestremo spartiacque della guerra ã di fare i conti con il Novecento, e che segna il rifiuto dellãermetismo e del neorealismo, accusato di essere sempre piû¿ attestato su posizioni retoriche intorno alla questione dellãimpegno e della militanza. Mentre Pasolini diventa una star, anche grazie al cinema, Roversi scrive poesie e interventiô critici nei quali avvia le basi della sua riflessione e del suo percorso intellettuale.

ô

ô

Da una parte, si domanda che fine abbia fatto la spinta vitale e rivoluzionaria che ha sperimentato di persona negli anni della Resistenza; dallãaltra, inizia a prendere coscienza che lo sviluppo economico e tecnologico che sta rivoltando lãItalia in quegli anni del boom, û´ proprio il buco neroô dentro cui stanno finendo risucchiati queiô valori e quelle speranze che la guerra di liberazione aveva cercato di riscattare. Eô dentro cui si impaludano anche alcune voci di colleghi, sodali e non, compreso quel Gruppo 63 contro la cui furia avanguardista che tutto rifiuta, compreso lãimpegno militante, si scaglierû a piû¿ riprese. Nel 1961 fonda una nuova rivista, ãRendicontiã, nella quale si ragiona di politica e di comunicazione. Proprio il problema della comunicazione gli si para davanti, ormai inaggirabile. La poesia e la letteratura sono essenzialmente strumento politico di conoscenza e analisi del contemporaneo. La sua scrittura non ha ã programmaticamente ã alcuno scopo lirico o estetico: scrive per scandagliare, conoscere, denunciare lãorrore del moderno. Pertanto non puûý essere gestita e distribuita nellãambito di unãindustria ã quella culturale e segnatamente editoriale ã che risponde sempre piû¿ a logiche di mercato. Cosû˜, dopo aver pubblicato poesia, teatro e narrativa per Feltrinelli, Mondadori, Einaudi, Rizzoli, alla fine di quel lungo decennio, per molti versi esiziale, decide di assumere su di sûˋ la gestione diretta della propria comunicazione: il suo poema Le descrizioni in atto esce nel 1969 autoprodotto in ciclostile, in diverse tirature, e autodistribuito. Da allora û´ praticamente ignorato dal grande pubblico. Continua a scrivere poesia, narrativa e teatro. Durante gli anni del movimento û´ vicino alla componente universitaria e usa ã ancora una volta ã il mezzo letterario per fare politica. Scrive e lavora allo sviluppo di un teatro di strada libero da impresari e condizionamenti istituzionali, libero di dispiegare la sua voce politica in pubblica piazza. Tra il 1973 e il 1976 scrive i testi di tre dischi di Lucio Dalla, che proiettano il cantautore bolognese nellãiperspazio della canzone dãautore italiana.

ô

ô

Continuerû a scrivere e a pubblicare le sue opere (tra cui spicca LãItalia sepolta sotto la neve, sterminato poema epico in cui lãItalia û´ ritratta in migliaia di fotogrammi ã in un work in progress lungo decenni ã seppellita sotto la sua valanga storica) su riviste, ciclostilati, fogli liberi e fanzine varie. Venerato nella sua Bologna. Dimenticato nel resto del mondo. Seguiterû a promuovere i libri e la letteratura attraverso la sua attivitû di libraio e di scrittore civile e politico, instancabile, fino alla morte, avvenuta nel 2012.

û cosû˜ che Roversi mi û´ apparso: un unicum nel contesto letterario del Novecento. Isolato come uno scoglio in pieno mare, battuto da onde, ignoto a porti e natanti, evocato come leggenda da pochi lupi di mare della critica (tra questi Massimo Raffaeli, che ne fu allievo), che lo indicano ancora oggi come inaffondabile ã ancorchûˋ precario ã appiglio contro il naufragio contemporaneo.

Arrivarci a quellãapprodo. Ecco la sfida.

Perchûˋ Roversi, nella sua esemplaritû , nella sua singolare parabola, non û´ uno scrittore facile. Non tanto (o non solo) a livello semantico, ermeneutico, formale. Ma prima di tutto a livello intellettuale. Faccio subito una confessione: ero tra i tanti che ne ignorava praticamente lãesistenza. A lungo di lui ho saputo solo che aveva collaborato ad alcuni dischi di Dalla (che ã per inciso ã non erano tra quelli che conoscevo meglio del cantautore bolognese). Pertanto, quando ho iniziato a conoscerlo, con la guida di Fabio Moliterni, che a Roversi ha dedicato diversi studi, compresa lãunica monografia disponibile prima di quella di Giuseppe Muraca recentemente pubblicata da Pendragon (Lottare per le idee. Roberto Roversi, poeta e protagonista della cultura italiana contemporanea, 2023), superata lãiniziale diffidenza verso un autore che nel mio immaginario incarnava quellãidea di poesia concettuale ed ermetica tipica di tanto Novecento, ho iniziato a intuire qualcosa (per capire ci avrei messo ancora un poã). Intuire perchûˋ Pasolini definiva Roversi ãun monaco di clausura/ diventato pazzo, che cerca una clausura nella / clausura, per rifare di nuovo il cammino giû fattoã1. Intuire la singolaritû di questa figura. Uno scoglio.

ô

ô

ô La libertû û´ difficile e fa soffrire

Cãû´ un momento, nellãesperienza biografica di Roversi, che segna una sorta di cortocircuito e che cambia per sempre il suo destino: la Resistenza. Roversi faceva parte di quella generazione (oltre a lui per esempio Calvino, Fenoglio, Pasolini, Fortini) che era nata e cresciuta fascista per forza di cose. Per questi scrittori tale matrice nera, totalizzante, era tuttavia ilô mondo. E nel momento in cui quel mondo ha iniziato a franare, ha scavato una ferita e uno spartiacque. Da una parte cãera la scelta che aveva portato alcuni di loro a rigettare tutto ciûý che avevano imparato fin da piccoli, e che aveva informato gran parte del loro orizzonte fino ad allora: disertare, imbracciare il fucile e ã di nascosto, a rischio della vita ã salire in collina a sparare al nemico. Dallãaltra, cãera il peso di un passato che li obbligava a guardarsi indietro, e a fare i conti con esso. Anche dopoô che il capitolo era stato chiuso. Ciascuno di loro, a modoô proprio, ha dovuto fare i conti con quella ferita aperta, eô con la necessitû di chiuderla. Sappiamo che Fenoglio, Calvino, Vittorini (anche se questãultimo apparteneva ad unãaltra generazione), tutti narratori, sentirono lãurgenza di raccontare ciûý che avevano vissuto, e in questo modo tentare di chiudere la lacerazione. Roversi invece non raccontûý direttamente la Resistenza. Lãesperienza come partigiano mostrûý al futuro poeta la possibilitû concreta di una connessione di tipo rivoluzionario tra proletariato e borghesia. Intravedere la rivoluzione. Fu questo a cambiarlo, a far scaturire la cogente necessitû di un progetto di cambiamento del mondo ã nutrita e supportata da una passione per la storia in generale, e risorgimentale in particolare, maturata giû ai tempi del liceo. Che non sfociûý tuttavia in una trasposizione letteraria dellãesperienza partigiana.

ô

Nondimeno la ferita restava aperta. Occorreva fare i conti col passato. Misurare la distanza tra una quasi rivoluzione e mezzo secolo di ermetismo e camicie nere, tra la miseria della guerra e lãestetica neorealista. Nel 1948, insieme alla moglie Elena, Roversi aveva fondato la libreria antiquaria Palmaverde, in centro a Bologna. Qui, insieme con Pasolini e Leonetti, dû vita nel 1955 ad ãOfficinaã, le cui pagine vogliono essere un banco di lavoro sul quale sbullonare, vite perô vite, lãingranaggio letterario novecentesco, per rintracciarne i guasti e le ruggini. û cosû˜ che questi intellettuali si peritano di suturare la ferita. Il meccanismo û´ complesso. Il compito û´ arduo, e non arriverû a compimento nonostante il gruppo si giovi di importanti collaborazioni (tra cui quelle di Fortini e Volponi). Tuttavia, per Roversi quel periodo rappresentûý lãoccasione di maturare alcune posizioni polemiche che poi approfondirû negli anni seguenti, la fucina nella quale svolgere il proprio apprendistato poetico e intellettuale.

Da quellãosservatorio, come accennato, dagli esiti parziali e provvisori, Roversi uscû˜ con alcune idee chiare: lãesperienza novecentista dellãermetismo, che aveva di fatto rappresentato una istituzione letteraria del regime, andava decisamente rigettata, anche se fu un rigetto che investiva soprattutto gli esiti formali, piû¿ che tematici; contemporaneamente anche il fronte opposto del dibattito letterario post-bellico, quello neorealista, rappresentava una esperienza che aveva finito per fare della militanza un atteggiamento retorico e letterario. Eppure, una riflessione puntuale e sistematica, uno scavo a piene mani nella ferita per farne emergere lãinfezione, restavaô unãoperazione incompiuta. E nondimeno unãoperazione necessaria, in un decennio ã gli anni Cinquanta ã nel quale il poeta assiste ad una serie di fenomeni storici (le mancate epurazioni, il tradimento del potenziale rivoluzionario della Resistenza, la crisi del marxismo italiano dopo i fatti del ã56) che allontaneranno definitivamente il paese da qualsiasi prospettiva non soltanto rivoluzionaria, ma anche realmente socialista, e che daranno la stura a quel ãmiracolo economicoã che segnerû definitivamente le sorti italiane in senso neocapitalista.

ô

ô

Quello che si presenta davanti a Roversi in questo frangente û´ uno scenario desolato, e ã per certi versi ã arduo da comprendere. Non soltanto le aspettative di una rivoluzione capace di cambiare radicalmente le sorti italiane sono tristemente deluse, ma il mondo per come lo aveva conosciuto, fondato sulla civiltû contadina, misurato sui suoi ritmi e stagioni, si sta sgretolando sotto i suoi occhi, forsennatamente rimpiazzato da unãeconomia industriale che vede nelle cittû il suo fulcro, e nella campagna il puro serbatoio di risorse o al piû¿ terreno edificabile da conquistare.

ô

In questo apparente smarrimento ã forte della lezione di Tommaso Campanella, nobile esempio di forza di volontû e resistenza ad ogni costo, che aveva eletto a ideale maestro fin dagli anni della guerra ã e animato da una rabbiosa determinazione a ricucire la ferita per non abdicare ad un progetto di cambiamento del mondo non ancora elaborato e tuttavia piû¿ che mai necessario, inizia a maturare la prima svolta poetica di Roversi. Fino ad allora le sue prove letterarie (soprattutto i racconti di Ai tempi di re Gioacchino, usciti nel 1952 e poi confluiti nel 1959 nel romanzo Caccia allãuomo, pubblicato da Mondadori; le poesie uscite negli anni 1955-59 su ãOfficinaã) erano state tentativi di sintesi tra la tensione etica e civile che i cambiamenti angosciosamente percepiti avevano innescato in lui e alla cui causa sembrava ormai volersi destinare, e unãaspirazione formale antilirica e libera da qualsiasi vocazione estetica, capace di forgiare una parola in grado di interpretare e rendicontare il forsennato incedere della modernitû .

ô

ô

Unãarmatura che richiede pazienza

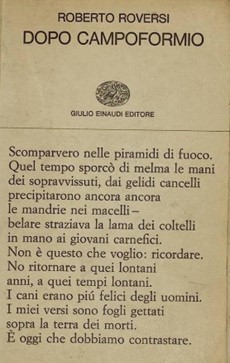

Nel 1962 pubblica per i tipi di Feltrinelli (nella collana diretta da Bassani) Dopo Campoformio, raccolta di poemetti che costituisce il vero esordio poetico di Roversi. La silloge, che verrû poi ripubblicata nel 1965 da Einaudi (per iniziativa di Calvino), contiene, in una forma finalmente compiuta, il primo nucleo di quella poesia a vocazione epica, che piega la parola e lo stile allo scavo conoscitivo della realtû e alla necessitû di denuncia, che diventerû il marchio poetico di Roversi.

ô

ô

Trova cittadinanza in questi poemetti quella ferita mai rimarginata del tutto e destinata ad infettarsi ulteriormente a causa del sostanziale tradimento della memoria resistenziale e dei rovinosi riflessi di quello che û´ ormai definito il ãmiracolo italianoã. Roversi ha verso la storia un atteggiamento critico, affine a quello nietzschiano (proprio al filosofo tedesco era dedicata sua tesi di laurea). Per nulla incantato dalle sirene del progresso, da una narrazione entusiasta e acritica, ne percepisce le macerie: del paesaggio, della memoria, della cultura. Nella storia trova echi del contemporaneo, in una sorta diô ciclico dispiegarsi meccanicistico. Cosû˜, per ordire il suo discorso sul presente, torna indietro, ai tempi successivi al grande tradimento storico di Campoformio, firmato da Napoleone nel 1797, con il quale il generale francese aveva messo fine alla repubblica di Venezia, consegnandola allãAustria. I poemetti della raccolta tratteggiano un quadro a tinte fosche, impregnato di pessimismo, di umor nero, ma anche di rabbia e lotta:

ô

Mai anni peggiori

di questi che noi viviamo,

nûˋ stagione piû¿ vile

coprû˜ di rossore la fronte asciutta italiana;

cadavere fulminato

giace essa riversa sullãerba di una trazzera.

Cosû˜ la sera del nostro vivere umano

quando la morte sprofonda nel fuoco della gola

e resta poca gente, sola,

a vegliare con gli occhi asciutti e a ricordare.

(Lo stato della Chiesa)

ô

In questãopera iniziano a palesarsi i caratteri piû¿ importanti della pagina roversiana: lãeclissi dellãio lirico a totale servizio di un noi civile ed epico; lo sperimentalismo linguistico volto a piegare la parola al registro narrativo e allaô sovrapposizione di piani linguistici, storici, spaziali; una costante postura dialettica e autocritica, che avverte continuamente la precarietû della scrittura, e ã ûÏa va sans dire ã dello scrittore quale complemento dãagente dellãatto poetico. Insomma, un progetto poematico. Non û´ casuale la scelta della misura del poema, di una misura piû¿ larga allãinterno della quale far fluire il proprio discorso. Dopo Campoformio segna il passaggio alla maturitû . Roversi û´ ormai quarantenne, brillantemente avviato ad una promettente carriera letteraria.

Tuttavia, quella ferita mai rimarginata continua a bruciare e a infettarsi del presente. Lãabnorme carica batterica sprigionata dalla violenta trasformazione sociale ed economica in corso, che sta trasformando, in pochi anni, un paese contadino come lãItalia in una delle prime potenze economiche del mondo, neutralizzata dallãantibiotico della comunicazione di massa, sembra avere in Roversi uno degli osservatori piû¿ critici e acuti. Ciûý che, piû¿ di altro, gli appare inconcepibile, û´ la narrazione che di questo momento storico viene fattaô dai mass media, e da gran parte dellãindustria culturale: derubricare la distruzione di una civiltû contadina a favore di una trasformazione economica indotta e accelerata da condizioni esterne, non endemica e fisiologica nella storia del paese, e con evidenti finalitû reazionarie (scongiurare una eventuale svolta socialista in un paese conficcato come un chiodo nello scenario euro-mediterraneo), in ãmiracolo economicoã. Questo gli pare inaccettabile. Occorre scavare la malattia, non rifugiarsi in ciûý che le sirene spacciano come cura.

ô

ô

Lãacuta consapevolezza morale lo mette di fronte alla necessitû di analizzare, percepire, denunciare. Usare la poesia come uno scandaglio. Come mezzo di rappresentazione. Liberato da fardelli estetici o lirici, di fatto asservito ad un compito politico e civile. Da questa urgenza sgorga una lingua multiforme e sperimentale, che cerca di riprodurre sulla pagina il vorticoso incedere della realtû in una continua tensione tra un piano didascalico e descrittivo di tradizione epica e uno piû¿ storico e cronachistico in cui si intrecciano le dimensioni temporali e spaziali. Questa tensione formale lo accosta certamente alla neoavanguardia, contro la quale pure Roversi si era piû¿ volte espresso, e i cui strali di rimando avevano a piû¿ riprese accusato di provincialismo il poeta bolognese e con lui la sua generazione. Ma û´ un accostamento, appunto, solo formale. Mentre il Gruppo 63, nel suo furore distruttivo, piû¿ che impegnarsi in un discorso critico sul passato (un passato, beninteso, molto distante da quello della generazione di Roversi: i poeti della neoavanguardia non erano transitati nûˋ dalla guerra, nûˋ tantomeno dalla Resistenza), si perita di dissociarsene quasi acriticamente, evitando di fare i conti con i nodi tuttora attualissimi intorno agli aspetti della militanza e del ruolo politico della letteratura (con le eccezioni, almeno, di Sanguineti e Balestrini), dimostrando anzi un programmatico orientamento ad assumere posizioni di pieno coinvolgimento col potere (nellãaccademia, nella politica, nella comunicazione), Roversi fa esattamente il contrario. E lo fa in una maniera assurda, ovvero contraria alla ragionevolezza, al buon senso.

Giû dal 1961 aveva avviato una nuova rivista, ãRendicontiã, con la quale intendeva porre sul tavolo una riflessione teorica sulle questioni comunicative del mezzo letterario. Roversi aveva colto, in sostanziale anticipo rispetto a molti critici e studiosi, le contraddizioni e le trasformazioni che il dispiegamento in senso neocapitalista dellãeconomia italiana avrebbe prodotto nel mondo della cultura, di fatto trasformando il campo letterario in un mercato da invadere e mercificare.

Il problema della comunicazione si presentava bifronte. Da un lato, cãera il tema della gestione della comunicazione. Problema forse ancora risolvibile con un forte posizionamento autoriale nella relazione editoriale. Dallãaltro, cãera la questione della distribuzione: a chi sarebbe arrivata lãopera, come sarebbe stata ricevuta, da chi sarebbe stata letta. E questo era evidentemente un problema insormontabile in un contesto editoriale di tipo industriale, implicato nel grande progetto di narrazione del miracolo italiano. Cosû˜, dopo anni di febbrile elaborazione poetica e intellettuale, nel 1969 Roversi dû alle stampe Le descrizioni in atto, scegliendo di usare il ciclostile:

ô

Sappiamo che la gestione della comunicazione û´ stato il problema di una certa sinistra negli anni sessanta. Col mio ciclostilato mi proponevo, senza voler stralunare il mondo o meravigliare lãinclita famiglia, di inserirmi in un problema seguente, piû¿ nuovo e anche piû¿ urgente, piû¿ di fondo: quello della gestione della distribuzione della comunicazione. Mi ciclostilavo non per far dispetto a Mondadori che neanche mi filava (o Einaudi, Laterza, Bompiani, Vallecchi ecc.); semmai per circuire e stravolgere, componendo i miei numeri, lãeccellentissimo ministro delle poste. Volevo arrivare con le mie lettere a mano piû¿ lontano, piû¿ in dettaglio; e arrivarci da solo.2

ô

Vale la pena ragionare per un momento su quella che oggi verrebbe definita, senza mezzi termini, una scelta suicida. Roversi û´ al culmine della propria parabola artistica, ha giû calcato i palcoscenici editoriali piû¿ importanti, e non ha certo penuria di opportunitû di pubblicazione. Deve solo scegliere a quale editore dare le sue opere. A chi affidare la sua voce,ô perchûˋ venga universalmente diffusa. Eppure, dando ascolto a quellãinsopprimibile pulsione alla coerenza che û´ forse la vera cifra della sua statura umana, avverte come impraticabile tale eventualitû , che equivarrebbe ad abdicare al proprio personale progetto di cambiamento del mondo attraverso la scrittura. Cosû˜ si sottrae volontariamente, e definitivamente, allãindustria editoriale. Preoccupato, non tanto di dover negoziare con qualche editor circa la consistenza in battute di una lassa o riguardo alla scelta di questa o quella parola, quanto di non essere portato lû˜ dove la sua voce possa essere ascoltata e compresa. Sottrarre la propria opera al mercato, metterla al riparo dal pubblico generalista. Ci vogliono coraggio e una certa dose di follia per buttarsi su una strada del genere. Strada che, peraltro, non ha alcun intento elitario: il poeta tirerû personalmente 3500 copie del volume, che saranno gratuitamente distribuite a chiunque, realmente interessato, ne abbia fatta richiesta.

ô

ô

Con Le descrizioni in atto Roversi offre una sintesi finalmente compiuta della sua posizione, intrecciando il contenuto ideologico, la forma letteraria e la veste editoriale dellãopera. Come afferma Moliterni nella sua monografia Roberto Roversi. Unãidea di letteratura (Edizioni dal Sud, 2003), il poeta intende ãridurre lãatto dello scrivere, il fare letterario, la poesia, alla sua dimensione piû¿ elementareã, finanche clandestina: la poesia ha senso solo se û´ cosû˜ politica da scandalizzare il potere, ed essere costretta alla clandestinitû per sfuggirne lãoppressione. In tale dimensione, la configurazione artigianale del ciclostile, lungi dallãessere casuale, assume anchãessa un carattere politico. La poesia delle Descrizioni trova origine nellãesigenza di denuncia, demistificazione di un presente disumanizzato da logiche di profitto che esaltano un progresso vocato allãappiattimento e alla mercificazione. In questi versi û´ presente una denuncia continua e incalzante agli istituti del nuovo capitalismo, che si sostanzia in una partitura descrittiva, cronachistica, nella forma ã appunto ã di descrizioni di eventi. La cifra formale û´ quella sperimentale indicata e percorsa giû in Dopo Campoformio, che qui appare intensificarsi, costituita da un accavallamento di piani temporali eô spaziali montati tra loro a riprodurre il convulso fluire del contemporaneo. Il plurilinguismo û´ il collante con cui viene operato questo vertiginoso montaggio:

ô

Quel giorno quando alle 20,25 ora italiana

la Gemini 6 sãaffiancûý avendo

mutata ellisse alla Gemini 7 in alto sulle

Azzorre, Cosimo Moscagiuri muratore disoccupato, 5 ÿ˜gli,

pensûý

(per la prima volta?) di ammazzarsi a Milano. E

sãammazzûý, dipoi.

ô

(Quattordicesima descrizione in atto)

ô

In questa dislocazione cubista di situazioni, eventi, immagini, in cui si viaggia a velocitû siderale dalla conquista dello spazio alla catastrofe della disoccupazione, manca qualsiasi capacitû di mediazione, qualsiasi appiglio ideologico e politico cui aggrapparsi:

ô

Il vecchio Marx û´ unãirsuta cima

incanutita alla neve di una candela,

il comunista gentile parla adesso di grazia e di santi.

(Dodicesima descrizione in atto)

ô

Ancora una volta la posizione di Roversi û´ tutto fuorchûˋ monolitica. Ad un atteggiamento apertamente pessimistico nei confronti di un possibile riscatto politico si accosta, nel profondo, una spinta quasi disperata, e pure vitale, a continuare la battaglia:

ô

Degradazione consumata e collettiva

Pianificazione urlata

Le case sventrate e quella casa cosû˜ ritta nel deserto

La nostra societû û´ marcia marcia marcia fino al midollo

(Quarantaseiesima descrizione in atto)

ô

û compito (magari superstite) della poesia contestare

stravolgere calpestare

(Dodicesima descrizione in atto)

ô

Matteo Marchesini, nella sua Lettura delle Descrizioni in atto, posta ad introduzione della sezione dedicata alla raccolta, presente nellãantologia Non isolarsi ma ascoltare, uscita da Pendragon nel 2022, afferma che ãnessunãaltra opera roversiana somiglia cosû˜ apertamente alla descrizione di una battagliaã. La definizione û´ efficace e rende pienamente la tensione, anche politica, che animerû Roversi ancora negli anni successivi.

ô

ô

1ô P. Pasolini, Nuova poesia in forma di rosa, 1964.

2ô Roversi, citato in L. Caruso, S.M. Martini, Roversi, in ãIl castoroã, n. 134, La Nuova Italia, Firenze, 1978.