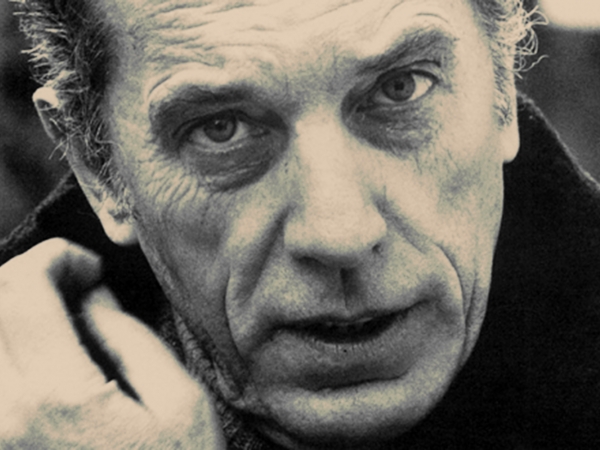

Leggere Il male oscuro[1] di Giuseppe Berto lascia storditi. Un fiume debordante di parole che colpisce le nostre pieghe pi├╣ nascoste, denuda le nostre paure e i nostri fantasmi. Parole vestite di ┬½stile psicanalitico┬╗, che non rispondono alla garbata e pacificata logica del discorso ma seguono piuttosto il ritmo irregolare e martellante delle libere associazioni inconsce, intollerante alle pause e alle virgole. Il narratore, alter-ego per larghi tratti dellŌĆÖautore (eccetto per il finale) ripercorre le tortuose strade della sua nevrosi, che prende avvio dalla lotta col padre e si declina nella ricerca affannata e mai paga della gloria, passando per infinite disavventure e incomprensioni e per un ambiguo dialogo con la psicanalisi.

Sin dalla sua pubblicazione il testo, ripubblicato oggi per Neri Pozza, ha incontrato reazioni contrastanti. Cos├¼ come si oppone resistenza allŌĆÖemergere dellŌĆÖinconscio, cos├¼ ├© facile mettersi sulla difensiva rispetto alla bulimia verbale ed emotiva di Berto. Troppo poco ŌĆ£impegnatoŌĆØ perch├® troppo autoriferito, troppo poco allineato per essere preso in considerazione[2], lŌĆÖio frantumato del narratore occupa tutta la scena. LŌĆÖautore fa in effetti della propria soggettivit├Ā il palcoscenico del romanzo, vi si rifugia per fuggire il deserto affettivo che vive intorno a s├®. Sarebbe quantomeno miope considerarlo un romanzo puramente solipsistico: ┬½uno riuscir├Ā a essere artista soltanto se egli ├© gli altri, cio├© se riuscir├Ā a esprimere qualcosa di comune a tutti gli uomini, e tanto meglio se questo qualcosa di comune a tutti ├© qualcosa di cui gli altri non si sono ancora accorti┬╗.[3] Berto scrive Il male oscuro nella convinzione di essere molto pi├╣ realista del neorealismo a lui contemporaneo.

Nel 1964 espone cos├¼ un memoriale della sua personale esperienza di nevrosi dŌĆÖangoscia emersa in seguito alla scomparsa del padre, odiato e amato in vita, persecutore simbolico post-mortem. Il lettore contemporaneo, immerso nel tempo ipermoderno di Padri sempre pi├╣ lontani, ┬½evaporati┬╗, morti come Dio e come ogni grande narrazione, potrebbe non trovarvi un interlocutore allŌĆÖaltezza del tempo. Chi scrive ha avuto tuttavia difficolt├Ā a staccare gli occhi dalla pagina, a non ridere di gusto per lŌĆÖumorismo sparso in ogni angolo, a trattenere la commozione per la drammatica crudezza di un dolore riversato sino allŌĆÖultima goccia. In questŌĆÖarticolo si tenter├Ā di dare conto delle continue provocazioni a pensare suscitate dal racconto di Berto, che sa dialogare con il classico, nella figura di Spinoza, e con il contemporaneo, a met├Ā strada fra Deleuze e Lacan, poich├® instaura una costante tensione fra legge e desiderio, cura e nevrosi, ricerca di libert├Ā e rassegnata solitudine.

Sul nodo fra Legge e desiderio si giocano tutta lŌĆÖambiguit├Ā e il fascino del romanzo, la sua incessante ricerca di libert├Ā nonch├® il suo singolare epilogo, e su questo nodo ├© opportuno brevemente soffermarsi.

┬Ā

-

Le briglie della Legge: ┬½lŌĆÖineffabile Maresciallo┬╗

┬Ā

Cercavo di riaddormentarmi chiedendomi che diritto mai avesse uno di rompermi lŌĆÖanima a quel modo solo perch├® aveva fatto la bella prodezza di darmi i natali come si suol dire [...]

┬Ā

LŌĆÖorigine e lo sviluppo del ┬½male oscuro┬╗ che attanaglia il narratore ruotano intorno alla figura e alla funzione del padre. Una ┬½lunga lotta┬╗ che si articola in tre fasi: la prima, segnata da una ┬½massiccia prevalenza paterna┬╗, dalla nascita al diciottesimo anno dŌĆÖet├Ā, ┬½quando mi venne in mente la bella idea di partir soldato┬╗; una seconda fase, che giunge quando, ┬½a forza di scoprire in mio padre contraddizioni e deficienze [...] arrivai a mettermelo sotto i piedi┬╗; una terza, ┬½al trentottesimo anno di et├Ā, quandŌĆÖegli ebbe la disavventura di morire [...] e qui le cose si sono messe di nuovo [...] per me molto male┬╗. Alla notizia del padre morente sul letto dŌĆÖospedale il narratore si trova a Roma, lavora per il cinema e vive ┬½benone sia di anima che di corpo┬╗. Torna per assistere il padre al suo paese dŌĆÖorigine, dove lo attendono la madre e le cinque sorelle: trova il padre degente in ospedale, con un ┬½tumore esteriorizzato l├Ā sulla pancia┬╗. Questi muore proprio quando il narratore ├© appena ritornato a Roma, tranquillizzato dal medico curante: il senso di colpa nei suoi confronti esplode con un fragore che rester├Ā dominante fino alla fine del romanzo.

Se il narratore idealizza da bambino la figura paterna come il ┬½bene che sconfigge il male┬╗, un padre ┬½forte e massiccio e praticamente invincibile┬╗, quellŌĆÖimmagine ├© destinata a cambiare nel tempo: egli caricher├Ā sulle spalle del giovane Berto il peso delle proprie aspettative, un padre minaccioso e austero che rinfaccia al figlio i sacrifici fatti per lui, al punto da profetizzarne la galera: ┬½gridava che era stufo di dar la vita per mantenere certa gente che poltriva fino a mezzogiorno, gridava che non ne poteva pi├╣ di sfamare certi lazzaroni che senza fallo sarebbero finiti in galera per il disonore della famiglia [...]┬╗. Da qui prende le mosse il debito simbolico che il narratore porter├Ā sulle sue spalle per sempre, nonch├® quel contrapporsi di affetti contrastanti verso il padre, dallŌĆÖadorazione infantile allo ┬½sbalzo in gi├╣ nella scala dei valori diciamo pure mitologici┬╗, fino al ┬½ritorno della sua strapotenza┬╗ successivo alla sua morte.

Dal momento della sua improvvisa scomparsa, si tratter├Ā per il narratore-Berto di fronteggiare una vera e propria persecuzione ideale: il Padre che ├© in lui lo tormenter├Ā con un senso di colpa inestinguibile, insieme al quale si sviluppa un inarrestabile processo di identificazione che sgorga come forza invisibile e malefica dalle fotografie che il narratore aveva scattato al padre ormai defunto nella bara. Significativamente, in un momento di estremo dolore fisico causato dalla nevrosi, il padre-carabiniere si riveste di assonanze divine[4]: ┬½padre mio perch├® non allontani da me questo calice, dico padre che sei nei cieli e non tu che stai nella tua cassa di noce che mŌĆÖ├© costata invano un occhio della testa, vedi quanto seni entrato in me padre terreno se penso ai quattrini anche nei limiti estremi dellŌĆÖagonia [...]┬╗. La nevrosi dellŌĆÖio narrante ha dunque origine dallŌĆÖinflessibile condanna paterna che grava sulla sua esistenza, dal senso di inestinguibile inferiorit├Ā e di inadeguatezza di cui non sapr├Ā mai liberarsi, un senso di colpa ancestrale che lo fa sentire ┬½consapevole, giudicato e condannato dal destino┬╗.[5]

La Legge che conduce il narratore-Berto al terremoto psicofisico della nevrosi ├© allo stesso tempo ci├▓ che produce il suo desiderio, ci├▓ che lo spinge a cercare senza sosta un soddisfacimento che non trover├Ā mai.

┬Ā

-

La spinta desiderante: lŌĆÖambizione di gloria

┬Ā

Nel mio inconscio cŌĆÖera qualcosa che diceva ┬½sta a vedere che sei capace di scrivere opere dŌĆÖarte┬╗ [...] LŌĆÖambizione di scrivere un capolavoro alimentava il male, e invero finch├® non fossi riuscito a soffocare quella smania di gloria postuma era del tutto improbabile che riuscissi a raggiungere la condizione spirituale diciamo pure.

┬Ā

La travagliata esistenza di cui il narratore-Berto ci d├Ā conto ├© attraversata in larga parte dallŌĆÖossessione per il raggiungimento della gloria, un desiderio che assume diverse forme ma che resta prepotente centro di gravit├Ā di ogni sua azione. La decisione giovanile di partire per lŌĆÖAbissinia, che ┬½era unŌĆÖottima occasione per conquistare insieme al resto anche morte e gloria┬╗, lŌĆÖambizione dellŌĆÖet├Ā adulta di realizzare ┬½il capolavoro che mi dar├Ā gloria┬╗, sono diverse declinazioni di unŌĆÖunica insistente aspirazione: colmare il vuoto che il narratore avverte al centro del suo essere. La gloria ├© difatti per lŌĆÖio narrante cosa ben diversa dal semplice successo:

┬Ā

Ecco tutti dovranno dire questŌĆÖuomo per quanto figlio di un modesto cappellaio ├© lŌĆÖartista interprete della nostra epoca i posteri capiranno il nostro modo di pensare e vivere, in fondo pretendo solo questo non necessariamente ricchezze e fama passeggere e redditizia, io punto alla gloria che pu├▓ venirmi anche dopo morto per├▓ lo so bene anche da vivo se mi verr├Ā la gloria dopo morto.

┬Ā

Si tratta di una tensione costante e inesausta verso un Ideale, il suo personale modo di rispondere al desiderio dellŌĆÖAltro, con la tipica conflittualit├Ā dellŌĆÖossessivo. ├ł il desiderio di affermarsi agli occhi dei ┬½radicali┬╗, odiati per il loro impegno civile che ne celava lo snobismo, e segretamente invidiati per la posizione sociale raggiunta (┬½tutte persone che almeno secondo la mia opinione avevano pi├╣ fama e fortuna di quanto non meritassero┬╗, e inoltre ┬½erano gente magari senza volerlo boriosa tanto che non si sapeva mai se salutarli o no per non correre il rischio di salutare a vuoto┬╗); nondimeno affermarsi agli occhi del padre, verso il quale abbiamo visto essere principalmente rivolto il debito, materiale e simbolico, che lŌĆÖautore sente di dover ripagare .

Un obiettivo che si rivela quasi sacrale: ├© lŌĆÖesigenza di qualcosa di assolutamente superiore e incontestabile, un desiderio affannoso e perseverante di soggettivazione destinata al continuo fallimento. Il rovello di unŌĆÖambizione che non trover├Ā mai pieno compimento assume i caratteri di una figura introdotta da Jacques Lacan nel Seminario VII[6], dedicato allŌĆÖetica della psicanalisi: si tratta della Cosa (das Ding), un luogo di godimento impossibile, destinato a rimanere irraggiungibile. Emblema di tale tensione ├© per Lacan la figura di Antigone, colei che trasgredisce le leggi della citt├Ā e d├Ā la vita per seppellire il fratello Polinice, nemico della patria. Antigone resta fedele al suo desiderio poich├® il fratello per lei ├© un unicum, unicit├Ā assoluta che causa in lei il desiderio che la rende un soggetto; allo stesso modo, ci├▓ intorno al quale ruota lŌĆÖesistenza del narratore-Berto ├© lŌĆÖIdeale della gloria eterna, che si concretizza ora nella fantasticata morte eroica in guerra, ora nella scrittura del ┬½romanzo magari imperituro┬╗[7]. Un luogo tragico, come la fine di Antigone, come quella del nostro protagonista.

Il pioniere della equivalenza fra desiderio e soggettivit├Ā, Baruch Spinoza, illumina la questione dellŌĆÖambizione al punto da considerarla il desiderio ┬½dal quale tutti gli affetti sono alimentati e corroborati┬╗. Nessuno pu├▓ dirsi immune dal desiderio di essere riconosciuto dallŌĆÖAltro. Spinoza cita a proposito Cicerone: ┬½anche il migliore ├© guidato in massimo grado dalla gloria. i filosofi appongono il proprio nome anche sui libri che scrivono per teorizzare il disprezzo della gloria┬╗.[8] La relazione con lŌĆÖaltro da s├® ├© un passaggio necessario per Spinoza, nel momento in cui questŌĆÖincontro accresce la ┬½potenza┬╗ degli individui, che possono perseverare nel proprio ┬½sforzo┬╗ (conatus) allŌĆÖesistenza in maniera pi├╣ ricca e complessa: essa ├© principalmente imitazione, tensione a fare in modo che ci├▓ che facciamo sia in naturale accordo con quanto abbiamo intorno. Questo ŌĆ£naturaleŌĆØ sforzo di compiacere gli altri ├© appunto ambizione, ┬½soprattutto quando ci sforziamo cos├¼ intensamente di piacere al volgo [...] con danno nostro o degli altri; altrimenti suole chiamarsi umanit├Ā┬╗.[9]

LŌĆÖappetito di fare ci├▓ che piace agli altri uomini pu├▓ avere una duplice declinazione: laddove sia diretto a fare il bene altrui come il proprio ├© un affetto ŌĆ£attivoŌĆØ, che accresce la potenza individuale perch├® accresce quella comune, in un vincolo di amicizia; laddove invece si presenti come una ricerca autoriferita di gloria, a discapito del bene collettivo, non ├© altro che vanagloria. Essa ├© lŌĆÖestremo dellŌĆÖinsocievolezza, e non a caso il narratore-Berto non incontra sulla sua strada neanche una figura che gli sia sinceramente amica, vive una solitudine estrema e inconsolabile, e in quella solitudine chiuder├Ā il cerchio della sua esistenza. Egli racchiude in s├® le due figure che Spinoza descrive come le due degenerazioni dellŌĆÖambizione: il superbo e lŌĆÖabietto, colui che stima se stesso pi├╣ del dovuto (il narratore convinto di poter scrivere il capolavoro che segni unŌĆÖepoca) e lŌĆÖabietto (lo stesso narratore che si sente costantemente inferiore agli altri), manifestazioni uguali e contrarie di un desiderio immoderato, debordante e solitario.

Per ridimensionare lŌĆÖimmagine del padre e lŌĆÖossessione altrettanto ingombrante della gloria che lo avrebbe riscattato, lŌĆÖio narrante incontra la psicoanalisi. LŌĆÖasfissiante ombra paterna che aleggia sul povero Berto trover├Ā il suo contraltare nella figura del ┬½vecchietto┬╗, lŌĆÖanalista grazie al quale egli riuscir├Ā, per mezzo del transfert psicanalitico, a dare nuova significazione ai suoi affanni. Poco pi├╣ che un respiro di sollievo.

┬Ā

-

Verso la cura, oltre la cura

┬Ā

Dio mio staŌĆÖ a vedere che questa psicoanalisi non ├© che una montagna di balle.

┬Ā

┬½Mi pareva di avere alle spalle Svevo e Gadda, ed era a mio avviso una buona compagnia┬╗, dice Berto nellŌĆÖAppendice a Il male oscuro. Riferimenti inequivocabili: se La cognizione del dolore era ┬½un aborto di romanzo, ma mirabile descrizione dŌĆÖun nevrotico┬╗, La coscienza di Zeno ├© il grande antenato della letteratura psicanalitica. Il testo di Berto ci mostra lŌĆÖabisso nella sua crudezza, ├© un dolore psichico che si fa carne; la psicanalisi giunge in soccorso dellŌĆÖio narrante per alleviare quel dolore.

Berto sceglie la terapia psicanalitica animato dal bisogno vitale di reagire a quel dolore, spinto da una simultanea diffidenza nei confronti del lavoro analitico. Il fallimento di ogni trattamento precedente era sotteso dal pensiero ŌĆ£magicoŌĆØ del narratore, che riteneva che il padre reale lo perseguitasse dopo la morte, che lo punisse per la sua assenza, che facesse realmente in modo che le sue nefaste profezie per il figlio si avverassero. Le manifestazioni iniziali del male sono dŌĆÖaltro canto interpretate come puramente fisiologiche: il ┬½rene mobile┬╗ che gli provocava fitte lancinanti, lŌĆÖinfiammazione delle ┬½cinque vertebre lombari┬╗ che lo costringeva a rantolare sul pavimento in preda al panico. Affronta varie strane terapie, subisce un intervento chirurgico del tutto inutile, in un drammatico e deliziosamente umoristico climax di sconforto (┬½accidenti se ├© bella questa clinica [...] proprio il posto giusto per venirci a crepare senza averne lŌĆÖimpressione┬╗). Cos├¼ Berto sceglie la psicanalisi, preferita allŌĆÖelettroshock ┬½a causa di un forse eccessivo riguardo al mio cervello┬╗, e anche per un ┬½segreto bisogno di sostituire in qualche modo il padre morto, affinch├® il conflitto [...] avvenisse con un essere vivo e ragionevole┬╗.

LŌĆÖincontro col ┬½vecchietto┬╗ (epiteto affettuoso e allo stesso tempo indicativo della funzione paterna che va a ricoprire) permette a Berto di liberarsi di quel pensiero magico che lo incatenava a una radicale incomprensione del suo stato. Per mezzo della cura pu├▓ chiamare la sua nevrosi per nome, pu├▓ dare una nuova significazione alla sua condizione psichica: ┬½Ecco dunque che io stesso comincio a ragionare in termini psicoanalitici e non pi├╣ con quella smania di razionalismo realista [...] ora riesco in verit├Ā a viaggiare direi agevolmente nelle ipotesi dellŌĆÖinconscio nelle diatribe tra lŌĆÖIo e lŌĆÖEs e il Super-Io┬╗; pu├▓ interpretare la violenza della legge interiore che lo ha sempre accompagnato come quella di un Super-Io che ha ┬½fagocitato tutto intero un maresciallo dŌĆÖArma┬╗ rendendolo un uomo del tipo ┬½coattivo┬╗, dove ┬½predomina il Super-Io che staccandosi dallŌĆÖIo genera nellŌĆÖindividuo unŌĆÖalta tensione con proclivit├Ā a fregarsene del mondo esterno ma con spiccata dipendenza interiore e paura della propria coscienza┬╗.

Comprendere e ri-significare la propria condizione sono ottimi frutti dellŌĆÖanalisi. LŌĆÖio narrante si libera parzialmente delle tenaglie che gli rendono impossibile la vita e gli affetti, riesce a ridimensionare la sua ambizione di gloria e sembra voler ┬½reinserirsi produttivamente nella societ├Ā e fruire della gioia di vivere┬╗. Ci├▓ nonostante la riconciliazione col mondo non avviene. Quando sembra ormai pronto a terminare lŌĆÖanalisi, scopre il tradimento della moglie: il dolore resta dolore e non diventa angoscia (che sarebbe una prova del parziale successo dellŌĆÖanalisi), il narratore non regge lŌĆÖurto, torna a salutare la vecchia madre e si rifugia nellŌĆÖultimo lembo di terra della penisola che il padre decantava come il paradiso terrestre, le terre calabresi dalle quali pu├▓ osservare le coste siciliane in solitudine fino alla fine dei suoi giorni. Pu├▓ cos├¼ dare alle fiamme i capitoli del suo bramato capolavoro insieme alle fotografie del padre: lŌĆÖidentificazione ├© ormai compiuta, la sua ricerca di un centro si spinge oltre la civilt├Ā, rivolta allŌĆÖinfinito.

Il narratore-Berto mostra cos├¼ lŌĆÖutilit├Ā e i limiti della (sua) esperienza psicanalitica. Riconosce in un primo momento il buon esito del trattamento, che gli consente un miglior adattamento al mondo esterno, ma lo smentisce nei fatti, abbandonando ogni affetto e conducendo altrove la sua personale ricerca. LŌĆÖesito ultimo della ricerca dellŌĆÖio narrante ├© una sostanziale critica alle possibilit├Ā ŌĆ£adattativeŌĆØ o ŌĆ£disciplinariŌĆØ dellŌĆÖanalisi, una critica che avrebbe trovato di l├¼ a poco unŌĆÖampia risonanza. Gilles Deleuze e F├®lix Guattari poco dopo gli eventi del Sessantotto avrebbero mosso nellŌĆÖAnti-Edipo[10] un importante attacco al progetto freudiano: pur ammettendo che lŌĆÖopera di Freud avesse liberato la ┬½produzione desiderante┬╗ dellŌĆÖinconscio, inteso come ┬½macchina pulsionale┬╗, subito lo avrebbe riavvolto fra i lacci della legislazione edipica, lo avrebbe ┬½territorializzato┬╗ al punto da inibire il pieno dispiegarsi della potenza del desiderio.

├ł probabile che Deleuze avrebbe considerato inevitabile lo scacco in cui si imbatte lŌĆÖio narrante, e che lŌĆÖanalisi freudiana non potesse condurlo altrove che a un tentativo fallimentare di ŌĆ£adattarsiŌĆØ al mondo circostante, legittimando la rinuncia pulsionale. Ma avrebbe potuto il nostro narratore liberarsi del tutto dalle briglie della Legge? Jacques Lacan denuncia con altrettanta forza lŌĆÖanalisi intesa come ┬½ortopedia dellŌĆÖIo┬╗, che non pu├▓ mirare a una normalizzazione del soggetto: la specificit├Ā della cura psicanalitica ├© quella di far ┬½addivenire lŌĆÖIo, laddove ├© lŌĆÖEs┬╗, far s├¼ che il soggetto acceda al luogo dellŌĆÖinconscio. Per Lacan ├© tuttavia inscindibile il legame fra legge e desiderio: laddove Deleuze vede nellŌĆÖEdipo lŌĆÖennesimo laccio imposto dalla societ├Ā (capitalistica e repressiva) intorno al desiderio, per Lacan ├© proprio da l├¼ che il desiderio trae origine. Il desiderio poggia sul vuoto strutturale del soggetto.

Se quella ŌĆ£dionisiacaŌĆØ, vitalistica ├© certo una tendenza del nostro narratore (la tormentata sessualit├Ā, lŌĆÖostilit├Ā allŌĆÖistituzione del matrimonio), ├© pur vero che terminata lŌĆÖanalisi il narratore assume su di s├® tutta la tragicit├Ā della sua condizione, fino al ritiro dal mondo delle relazioni e la solitaria ricerca dellŌĆÖAltro, sempre pi├╣ tendente allŌĆÖassoluto, nelle terre calabresi. Giunge ad abbandonare lŌĆÖunico affetto sincero che gli ├© rimasto, quello per la figlia Augusta, che lo andr├Ā a trovare ┬½o meglio conoscere poich├® ben poco si ricorda di quando abitavo a casa┬╗, e la guarda andare ┬½con cuore stretto perch├® ├© tale e quale la madre sua quel giorno sulla fontana di Piazza del Popolo┬╗ quando la vide la prima volta.

Un esito tragico e solitario, ma fedele in qualche modo al desiderio che da sempre sembra aver abitato il nostro narratore. Quella che appare una rinuncia alla vita in realt├Ā lo ├© forse solo in apparenza: il narratore cerca infine di godere di un luogo ultimo e ineffabile, sempre lambito e irraggiungibile.┬Ā

┬Ā

┬Ā

┬Ā

[1] Giuseppe Berto, Il male oscuro, Milano, Rizzoli 1964. Nel presente lavoro facciamo riferimento a Id., Il male oscuro, Neri Pozza, Vicenza 2016.

[2] Per avere unŌĆÖidea dellŌĆÖaspro trattamento riservato al romanzo di Berto da buona parte della critica, si veda Ferruccio Monterosso, Come leggere ŌĆ£Il male oscuroŌĆØdi Giuseppe Berto, Mursia, Milano 1977, pp. 88 e sgg.

[3] Da unŌĆÖintervista a Claudio Toscani, in Il ragguaglio librario, vol. 5, maggio 1968, p. 108.

[4] Sulla scia dei lavori di Ren├® Girard, Aleramo Paolo Lanapoppi interpreta la storia del narratore-Berto come un tentativo di colmare il bisogno di assoluto: ┬½Si tratta del bisogno di uscire dal mondo dell'immanenza, e di ancorarsi a qualcosa di certo, stabile e rassicurante; l'uomo metafisico assolutizza tutto ci├▓ che incontra, e trasforma i suoi simili in divinit├Ā o il frutto ideale dei suoi pensieri in capolavoro immortale┬╗. A.P. Lanapoppi, Immanenza e trascendenza nellŌƤopera di G. Berto: la realt├Ā di dentro, in Modern Languages Notes, vol. 87, gennaio 1972, p. 78-104.

[5] Salomon Resnik, Berto e la funzione del padre, in Giuseppe Berto. La sua opera, il suo tempo, ,a cura di Everardo Artico e Laura Lepri, Olschki Editore, Firenze 1989.

[6] Jacques Lacan, Il seminario. Libro VII. LŌĆÖetica della psicanalisi, Einaudi, Torino 2008.

[7] LŌĆÖespressione compare in G. Berto, Colloqui col cane, Venezia, Marsilio 1986, p. 132; ├© inoltre il titolo di un bellŌĆÖarticolo di Alberto Bassan dedicato al tema della ŌĆ£gloriaŌĆØ, Un romanzo magari imperituro, in Giuseppe Berto. La sua opera, il suo tempo, op. cit., p. 85 e sgg.

[8] Baruch Spinoza, Etica, parte III definizione 44, ed. it. a cura di E. Giancotti, Editori riuniti, Roma 1978.

[9] ivi, parte III, proposizione 29, scolio.

[10] G. Deleuze, F. Guattari, ┬ĀCapitalismo e schizofrenia. LŌĆÖAnti-Edipo, Torino, Einaudi 1975.