Il Centro di ricerca Pens - Poesia contemporanea e Nuove Scritture û´ un progetto ideato e sviluppato da studenti, ricercatori indipendenti e docenti dellãUniversitû del Salento. Il Centro, istituito nel 2016 presso il Dipartimento di Studi Umanistici, ha avviato una serie di attivitû che comprendono: i "Quaderni del Pens", collana open access di studi letterari pubblicata in collaborazione con ESE- Salento University Publishing; una raccolta di interventi, articoli e recensioni pubblicati sul sito del Centro; iniziative per la promozione e la diffusione della lettura (seminari, workshop, incontri con gli autori).

Call for papers

-

CFP ô¨Quaderni del PENSô£ vol. 7 (2024) Testi trasparenti. Metodi e prospettive della nuova narratologia

ô

- Stato della call: chiusa.

- Termine per lãinvio delle proposte: 15 maggio 2024

- Termine per lãinvio degli articoli: 15 ottobre 2024

ô

Il numero 7 (2024) della collana ô¨Quaderni del PENSô£ ã Centro di ricerca Poesia contemporanea e Nuove scritture intende mappare le prospettive teoriche e gli orizzonti applicativi della nuova narratologia in prosa e in poesia, con riguardo, in particolare, alla riflessione intorno ai modi di raccontare, al punto di vista autoriale, alle modalitû enunciative, alla costruzione del personaggio, al nesso narratologia-cultural studies. Il fascicolo ospiterû contributi di taglio teorico, metodologico o storiografico, insieme ad altri piû¿ analitici su opere, segmenti testuali, casi di studio esemplari.

Quaderni del PENS

I Quaderni del Pens si presentano come una ãofficinaã, uno spazio o un contenitore nel quale si raccolgono i risultati del lavoro critico svolto ogni anno dal Centro di ricerca. In particolare, la collana open access pubblica i contributi degli Atti dei seminari, dei Convegni e delle Giornate di studio promossi annualmente dal Centro; ricerche su materiale inedito, carte dãautore e scritti dispersi provenienti dagli Archivi letterari e dai Fondi di autori del Novecento; una selezione (peer review) di saggi e contributi vari. La collana û´ pubblicata da ESE Salento University Publishing.

-

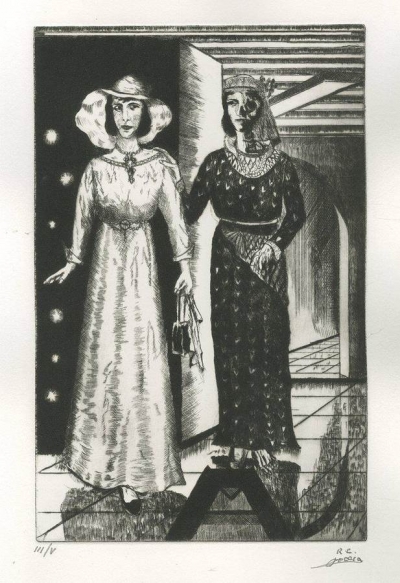

Quaderni del PENS, 6, 2023. L'esercizio dello sguardo. Poesia e immagini

û online il sesto numero dei ô¨Quaderni del PENSô£, disponibile a questo link. Dopo la Premessa di Fabio Moliterni, i due saggi che aprono il fascicolo, di Francesco Muzzioli e Andrea Inglese, permettono di fissare provvisoriamente le coordinate teoriche e storico-letterarie del dialogo (o del conflitto) tra poesia e immagini nella modernitû e nel sistema culturale contemporaneo. Seguono alcuni contributi sullãimmagine (pittorica, fotografica e non solo) come ãagenteã o ãinnescoã poetico; sullãintreccio interartistico che si determina in un discorso ãfuori formatoã che punta non piû¿, o non soltanto, alla demistificazione, alla parodia o al riuso citazionistico e straniante dei linguaggi…

-

Quaderni del PENS, 5, 2022. Spettri, assenze, memorie. Il fantasma nella letteratura contemporanea

û online il quintoô numero dei ô¨Quaderni del PENSô£, disponibile aô questo link. Il volume raccoglie numerosi contributi sul tema del fantastico e delle "presenze" fantasmatiche nella letteratura italiana moderna e contemporanea. Gli interventi, che coprono un arco temporale che va dall'Ottocento ai nostri giorni, presentano diversi approcci al tema alternando interventi di natura teorica a scritti di carattere storiografico o militante relativi a singoli casi di studio, o gruppi di autori. Dopo la premessa diô Simone Giorgio, il numero si apre con una serie di saggi incentrati su autori vissuti a cavallo tra Otto e Novecento.ô Alberto Carliô firma…

-

Quaderni del PENS, 4, 2021. Archivi letterari del Novecento. Ricerche in corso

û online ilô quartoô numero dei ô¨Quaderni del PENSô£, disponibile aô questo link. Il volume û´ dedicato alle ricerche in corso negli Archivi letterari del Novecento con particolare attenzione allo studio delleô carte d'autoreô partendo da unãidea allargata di testualitû (di fonti) e di archivio letterario inteso come ô¨zona di transitoô£. Dopo la premessa diô Fabio Moliterni, û´ presente l'intervento diô Luca Lenziniô (Direttore della Biblioteca Umanistica dell'Universitû di Siena dal 1989 al 2021) sulle principali acquisizioni e attivitû dellãArchivio Franco Fortini. Seguono, nel seguente ordine, i saggi diô Caterina Miracleô sull'Archivio fotografico di Emilio Cecchi; diô Maria Villanoô sulleô …

Continua a leggere

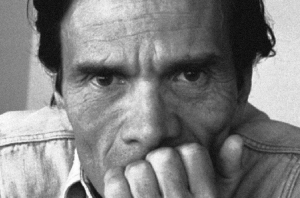

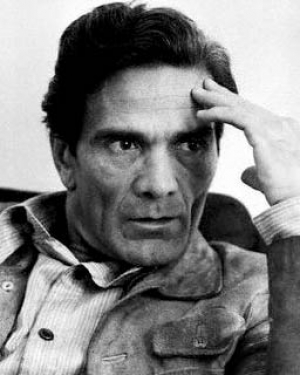

In una delle ultime poesie di "Tetro entusiasmo", sezione conclusiva della "Nuova gioventû¿" (Einaudi, 1975), Pasolini si definisce come ô¨un misero e impotente Socrateô£ che osserva i vari cambiamenti storici e si interessa al futuro del suo giovane allievo, Fedro, al quale decide di dedicare questi versi pubblicati prima della sua morte. Negli anni Settanta Pasolini sembra essere ossessionato dalla pedagogia, poichûˋ avendo assistito allãaffermazione dello stile di vita borghese ã ritenuto il simbolo di una regressione sociale che ha portato alla creazione di una societû composta da uomini-sudditi integrati nel sistema altamente pervasivo dei consumi ã sente il dovere di indicare ai giovani i valori fondamentali per la vita di un uomo. Sullãesempio di Gramsci, egli pensa che tale compito spetti principalmente allãintellettuale. Non stupisce quindi che lãimpegno educativo sia vissuto da Pasolini come una missione e che tale propensione non venga meno neanche negli anni che precedono la sua morte, caratterizzati da una cupa rassegnazione dovuta allãimperante neocapitalismo che sancisce la vittoria delle masse sui singoli individui, trasformati in esseri alienati senza una propria libertû decisionale. Le dodici poesie di Tetro entusiasmo possono esser considerate il testamento poetico che Pasolini intende lasciare alle giovani generazioni; egli, avendo perso ormai le speranze di una possibile inversione di rotta, decide comunque di vestire i panni non tanto del pedagogo ma del fratello maggiore che, in un presente offuscato da perbenismo e benessere, fornisce gli strumenti necessari per edificare un futuro diverso dal presente ãinfernaleã.

Il neocapitalismo û´ come l'aria che ogni giorno respiriamo, quasi senza farci piû¿ caso; e pochi si soffermano a riflettere sulla qualitû dell'ossigeno che immettono nei loro polmoni. Pasolini, invece, si ostina a ripetere che quest'aria û´ appestata; e, siccome non riesce a far sentire le proprie ragioni, finisce per urlare come un ossesso, forse anche per espellere tutte le tossine che ha in corpo, e correndo consapevolmente il rischio di rimanere asfissiato.

Intervista concessa per e-mail il 18 giugno 2017. Biagio Cepollaroô (1959) û´ critico letterario e poeta. û stato fondatore, insieme a Mariano Baianoô e a Lello Voce, della rivistaô ãBaldusãô (1990ã1996) dedicata alla sperimentazione letteraria. Teorico del ãpostmodernoô criticoã, û´ stato tra i promotori delô Gruppo 93, considerato un gruppo di avanguardiaô letteraria.ô

In uno scritto del 1964 Pasolini dipinge Roberto Roversi, amico ed ex compagno di scuola al Liceo Galvani di Bologna, nelle vesti di ô¨un monaco pazzo, che cerca una clausura nella/clausura, per rifare di nuovo il cammino giû fattoô£. û unãimmagine o uno stereotipo diffuso nellãambiente intellettuale bolognese del tempo, come diffusi accanto al nome dello scrittore erano appellativi quali ãeremitaã e ãpoeta comunaleã, a sottolineare la sua riluttanza nei confronti di riflettori e ospitate mediatiche. In veritû Roversi, che fu poeta e libraio, non per semplice professione ma per vera e propria vocazione, preferiva trascorrere la maggior parte del suo tempo ãtrafficandoã con antichi volumi e riviste storiche, riparato nellãombra della sua libreria antiquaria.

Pier Paolo Pasolini era unãicona ben prima di morire. Ma pochi, ancora oggi, sanno quali siano stati i suoi ultimi appuntamenti pubblici prima della morte, e anche i salentini ignorano che essi avvennero proprio qui: a Lecce e poi a Calimera. Il penultimo fu al liceo classico Palmieri, da sempre un faro culturale della cittû . Lãultimo incontro avvenne invece a Calimera, nel cuore dellãarea grica. Per gli interessi dello scrittore friulano, che aveva incluso alcuni testi in grico nel suo Canzoniere popolare,ô si trattûý di un fatto naturale, anche se lãincontro calimerese fu del tutto improvvisato: ma gli si proponeva lãoccasione imperdibile di ascoltare dalla viva voce dei cantori popolari quello che conosceva ancora solo da fonti scritte, e Pasolini la colse al volo.

Su un punto Carlo Levi e Pasolini ã che si conoscevano e amavano molto ã si trovano perfettamente in sintonia. Per loro il mondo che si presume arretrato, o arcaico, o appena sfiorato dalla modernitû , non û´ un mondo da redimere, da correggere, ma contiene una sua veritû preziosa, che getta un dubbio su qualsiasi magnifica sorte progressiva. Il sottoproletariato delle borgate romane contiene, accanto al degrado obiettivo, una ãalteritû ã che mette in discussione tutti i valori dellãallora boom industriale e modernizzazione (imperfetta) del nostro paese. E cosû˜ la Lucania significa per Carlo Levi, intellettuale ebreo torinese di formazione illuministica, la civiltû contadina, che conosce nellãesperienza concreta del confino e non in qualche libro di storia o di antropologia.

La Divina Mimesis si presenta come lo stadio piû¿ avanzato, assieme a Petrolio, degli studi ermeneutici compiuti dallãultimo Pasolini su Dante. Escludendo il carattere di compiuta incompiutezza che subito viene naturale affidare a questo scritto, in quanto lãautore volutamente lo lasciûý incompleto e cosû˜ volle che esso venisse pubblicato, lãaspetto piû¿ interessante dellãopera concerne il piano diegetico/narrativo. Rimanendo sul binario della riscrittura attualizzata dellãInferno dantesco, si nota infatti che Pasolini scelse di replicare la perfetta identitû tra agens e auctor che fu giû del suo illustre modello. Lãaffinitû tra Dante e Pasolini finisce tuttavia qui e, per comprenderne il motivo, bisognerû esaminare il concetto, tutto contemporaneo, di perdita dellãautore, dove il termine autore non vuole riferirsia chi produce un testo o, piû¿ in generale, una qualunque opera dãarte.