1. Uscito tre anni dopo il viaggio di cui racconta, Absolutely nothing di Giorgio Vasta si pone decisamente al di lû dei territori del semplice reportage, e fa subito sospettare che il triennio di lavorazione e meditazione retrospettiva sullãesperienza statunitense sia servito a Vasta per rielaborarla in senso narrativo. Ne û´ un primo, forte indizio la natura non lineare del tempo del racconto, che pure a prima vista rimane di stampo diaristico: la narrazione procede per giornate, ma le giornate non sono disposte in ordine cronologico. Il tempo del racconto risulta quindi alterato, anche se la datazione che viene riportata permette comunque al lettore piû¿ meticoloso di ricostruire lãordine temporale degli avvenimenti. Trattandosi di un viaggio, spezzare la linearitû del suo tempo significa anche intaccarne la consequenzialitû geografica. In nostro aiuto, in questo senso, viene invece la mappa che illustra il viaggio posta al termine del libro. Vasta sembra avvisarci subito di questo problema spazio-temporale mentre û´ a colloquio con una sua compagna di viaggio, Silva, e insieme studiano lãitinerario:

ô

Al centro della mappa cãû´ uno stato blu scuro, il Kansas, non û´ tra quelli che attraverseremo, ci terremo piû¿ a sud. Sopra la superficie del tavolino il Kansas sembra uno strappo, il foro in cui tutta la geografia puûý precipitare, questo mi innervosisce, vorrei tappare il buco, saldare tra loro i confini, suturare, almeno coprire il vuoto con la manoãÎ[1]

ô

In questo passo Vasta esprime il desiderio di riuscire a mettere in ordine la realtû del viaggio che sta per affrontare: prevede il caos a cui sta per andare incontro. Torna su questo tema anche in altri luoghi del libro: le vicende, infatti, sono spesso inframezzate dagli inserti metanarrativi, nei quali Vasta riflette sul viaggio compiuto e sulla sua scrittura. Questi inserti sono segnalati tipograficamente dal rimpicciolimento del carattere: la narrazione dei giorni occupa la parte preminente del libro, ma, pur foriera di molte riflessioni, rimane spesso legata ai vari referenti reali di cui si parla (i luoghi che vengono visitati, gli oggetti, le persone che si sono incontrate); negli inserti invece prevale il tono saggistico: spesso slegati dal resto della narrazione, i dialoghi via Skype con Ramak Fazel, il fotografo di Absolutely nothing[2], portano Vasta a riflettere sul senso del viaggio compiuto; altre volte invece Vasta usa queste oasi meditative per spiegare alcune delle strategie di composizione del libro, come nel caso che segue:

ô

Da quando ho cominciato a lavorare su questo libro immagino una manciata di sferette bianche che rovesciate da un contenitore si allontanano rimbalzando in ogni direzione. Ogni pallina û´ un giorno di viaggio e se ne va per conto suo, insieme alle altre ma indipendente, saltellando autarchica: se anche il viaggio, comãû´ logico, ha previsto un prima e un dopo, il suo racconto funziona in un altro modo: il tempo si rompe, la linearitû si perde, il ricordo si mescola allãoblio, la ricostruzione allãinvenzione, il prima e il dopo si fanno relativi e davanti agli occhi e nelle orecchie cãû´ solo il picchiettio sottile delle palline sul pavimento, la vitalitû selvatica di ciûý che si sparpaglia[3]

ô

Ricostruzione e invenzione: vediamo come. I ventidue capitoli che compongono la storia sono distribuiti in due parti. Confrontiamo le soglie di ingresso nelle due sezioni del testo. Lãincipit del racconto:

ô

La notte prima di partire per Milano sogno di venire derubato, voglio denunciare il furto ma non ho idea di che cosa mi sia stato rubato, so che mi manca qualcosa, non sono in grado di dire cosa, la denuncia û´ impossibile[4].ô

ô

La seconda parte, che prende avvio nel capitolo diciassette, comincia cosû˜:

ô

Lasciato lãUfo Museum di Roswell ci dimentichiamo di voler raggiungere il cratere dellãufo crash, passiamo dal New Mexico al Texas e arriviamo ad Allamoore[5].

ô

Tra le due sezioni, unãepigrafe:

ô

Cosû˜, scrivevo, û´ finito il viaggio. Ma non finisce ancora il suo racconto. Considerato che, per dirla con Macbeth e con Ramak, nothing is but what is not, cãû´ ancora altro da far accadere, ancora altra esistenza da dare a ciûý che non û´ mai accaduto[6].

ô

Il racconto, insomma, parte due volte, ed entrambe le volte comincia con una dimenticanza. Ma si tratta di due perdite di memoria ben diverse: la seconda û´ un mero accidente, un pretesto per far ricominciare la narrazione; la prima, invece, û´ strutturale, e contribuisce a dare forma e ordine allãintero racconto. Costituisce, infatti, come vedremo, uno dei leitmotiv del libro, tramite i quali Vasta crea delle corrispondenze interne al testo, secondo una sorta di entralacement in miniatura. Sul tema del furto Vasta torna in alcuni dialoghi con Silva, nelle pagine iniziali del libro; viene poi citato fugacemente in altri momenti del viaggio; nel penultimo capitolo, infine, Vasta inserisce un brano, posto al di fuori della vicenda in America, intitolato Tentativo di comprensione di che cosa mi û´ stato effettivamente rubato in sogno. Lãincipit di questo passaggio, nel giro di poche parole, sposta la narrazione al di fuori degli Stati Uniti, e la impreziosisce subito con un breve accenno biografico: ô¨nello stesso periodo in cui finisco di scrivere questo libro mi ritrovo senza fissa dimoraô£[7]. Segue il resoconto di alcune peripezie legate ai traslochi fra Palermo, Roma e Torino, in cui Vasta ci informa della fine di una sua relazione amorosa. Riflettendo sulla figura della ragazza perduta, la narrazione diventa metaletteraria e, insieme, autobiografica:

ô

[ãÎ] ora, in extremis, nutrita la scrittura con il suo fantasma, affiora, trapela, o meglio si impone non facendo tornare i conti: tra tutte queste frasi lei si installa soprattutto come coautrice del libro [ãÎ][8].

ô

Per Vasta, capire la natura del furto subito in sogno vuol dire capire la natura del libro che ha scritto sul viaggio, viaggio che inizia proprio lãindomani del sogno; coglie quindi lãoccasione per esporre uno dei significati principali di questo libro:

ô

ãÎcome coautrice del libro: come chi, con il proprio piccolo immenso peso, fa inclinare il piano del testo rivelando che absolutely nothing û´ in realtû absolutely nobody, e che dunque il nulla radicale del titolo û´ un modo per dire, evitando di dirlo in modo esplicito, che lãoggetto di queste pagine û´ la sparizione di una persona ã e che il sogno del 30 settembre 2013 e il viaggio nei deserti americani nientãaltro sono stati che il presentimento di quello che sarebbe accaduto nei due anni successivi[9].

ô

Le inserzioni, cosû˜, non portano semplicemente il testo a un livello metaletterario ulteriore: contribuiscono a spiegarlo, e aiutano il lettore a cogliere uno dei messaggi centrali del libro. Messaggio che non riguarda affatto lãAmerica. In effetti, la cultura americana permea il testo nella sua interezza, in ogni sua piega; ma il suo ruolo û´ semplicemente quello di far da sfondo e offrire spunti allãopera di introspezione di Vasta: lãAmerica e i suoi deserti, la sua cultura narrativa (letteraria, ma anche cinematografica, musicale, artistica) servono a Vasta per ricostruire il suo viaggio, inventarlo e ã nellãinvenzione ã portare allo scoperto la veritû che abbiamo appena letto, la necessitû di fare i conti con ô¨la sparizione di una personaô£.

ô

ô

ô

ô

2. Gli Stati Uniti, per Vasta, sono quindi una cultura giû acquisita, come emerge da una pagina situata allãinizio del racconto, in cui Vasta libera la carica narrativa concentrata nellãoggetto del dollaro, un potere, quello della cartamoneta, quasi tangibile:

ô

ãÎuna massa narrativa letteraria e cinematografica che dai Topolino letti da piccolo con Zio Paperone che nuota nei verdoni arriva fino alla fisiologica indigenza dei personaggi di Carver e alla dissipazione oscura di Patrick Bateman in American Psycho, passando per la micragna infame dei Lester di Caldwell e del Tom Joad di Steinbeck, per Dean Martin vicesceriffo alcolizzato che allãinizio di Un dollaro dãonore si china a recuperare la moneta dalla sputacchiera, per il denaro infinito di Jay Gatsby e di Charles Foster Kane o per le banconote che alla fine di Rapina a mano armata vengono fuori dalla valigia disperdendosi per la pista dellãaeroporto, tutto il denaro desiderato conquistato e poi perduto che attraversa migliaia di narrazioni, il denaro-salvezza, il denaro-vendetta, lãeasy money chimerico con cui comincia ogni storia e il denaro gergale che germoglia dalle bocche ã bucks quarter dead presidents long green rock bread grand wool big ones: il denaro-filastrocca, il denaro-nenia, preghiera, ninna nanna, tutto il denaro americano letto e visto nel corso degli anni, fino a quel soldino fondamentale e originario ã il mio quarto di dollaro da cento lire ã che allãalba degli Ottanta il videogioco di un baretto palermitano mi sollecitava con un elementare insert coin to continue [ãÎ]. Il denaro cinematografico e letterario û´ il mio privato capitale, il mio patrimonio unico e inalienabile. I cento dollari che ho appena prelevato non li ho prelevati: li sto ereditando[10].ô

ô

Ecco: lãAmerica, in uno dei simboli piû¿ celebri e diffusi, il dollaro, û´ giû tutta di Vasta, û´ il suo ô¨patrimonioô£. Ma non suo a livello personale: suo in quanto individuo di una generazione ã quella nata venti, trenta anni dopo la fine della guerra ã per cui lãAmerica non û´ piû¿ nûˋ un paese misterioso e da scoprire, nûˋ il grande nemico globale: û´ il paese da cui vengono tutte le narrazioni che accompagnano lãuomo occidentale, dallãinfanzia segnata dalla Disney ai grandi romanzi statunitensi, passando per la musica, il cinema, i videogiochi.

Nel Mito dellãAmerica negli intellettuali italiani[11] Dominique Fernandez ha giustamente colto nel periodo del ventennio fascista una prima fase di avvicinamento al mondo letterario americano da parte dellãintellighenzia nostrana. Individua due generazioni, che corrispondono a due differenti atteggiamenti: la prima generazione û´ quella dei classicisti accademici, prosatori dãarte spesso vicini al regime di Mussolini, il cui campione piû¿ noto û´ senzãaltro Emilio Cecchi; la seconda generazione, meno ingessata, piû¿ giovane e destinata a ingrossare le fila dellãantifascismo, û´ quella a cui appartengono Pavese e Vittorini, da Fernandez celebrati come fondatori dellãamericanistica italiana. Lo studio della cultura americana, anche se di qualitû diversa rispetto ai loro predecessori, rimane comunque disordinato[12] e fortemente teso a far nascere in Italia il mito statunitense, operazione culturale che verrû poi abbandonata nei primi anni del Dopoguerra[13], in favore di uno studio delle cose americane piû¿ razionale e distaccato. Non abbiamo qui lãintenzione di fornire un campionario completo ed esauriente delle cronache di viaggio americane della nostra letteratura: si tratta di unãimpresa che richiederebbe una ricerca piû¿ approfondita e sistematica. Abbiamo comunque selezionato due testi che si collocano nellãetû di passaggio dalla prima americanistica alla nostra epoca, testi il cui confronto con quello di Vasta risulta particolarmente interessante. Il primo û´ il reportage Un ottimista in America[14] di Italo Calvino che rappresenta, per le sue caratteristiche, un caso del tutto opposto al libro di Vasta. Resoconto di un soggiorno compiuto fra il 1959 e il 1960, questãopera ruota attorno allãinteresse del suo autore per la civiltû urbana degli Stati Uniti: mentre Vasta evita le grandi metropoli preferendo la provincia o i (non) luoghi naturali, Calvino viaggia di cittû in cittû : approdato dapprima a New York, va a visitare i principali centri urbani degli USA; di ognuno di questi insediamenti prova a coglierne lo spirito, la composizione sociale; a volte, si lascia persino andare a un tentativo di previsione dello sviluppo urbano, come nel caso di San Francisco, vista da Calvino come il punto focale dellãincontro tra lãoccidente americano e lãEstremo Oriente di Giappone e Cina:

ô

Ma voglio qui solo accennare a una possibilitû che, sia pur confusamente, va aprendosi: la ricerca dãun umanesimo nuovo che fonda le esperienze dei due mondi, e che potrebbe avere un suo luogo topico proprio a San Francisco. Sarû il Pacifico il nuovo Mediterraneo dãuna civiltû mondiale di domani[15]?

ô

A Calvino interessa inoltre trovarsi nel mezzo di quelli che potrebbero essere definiti eventi storici: cosû˜, poche pagine piû¿ avanti, si trova a colloquiare brevemente con Martin Luther King, e assiste a una dimostrazione per i diritti civili degli afroamericani a Montgomery, in Alabama[16]. Stimolato anche dai ricordi del viaggio nellãURSS di inizio anni ã50, Calvino inserisce gradualmente nel testo anche alcune riflessioni e comparazioni fra le due superpotenze, di natura decisamente piû¿ astratta: ma anchãesse tradiscono un intento morale, didattico; queste annotazioni hanno il carattere di studi culturali che dovrebbero aiutare gli europei a capire meglio i due colossi che si contendevano, allãepoca della composizione del reportage, la loro supremazia[17].

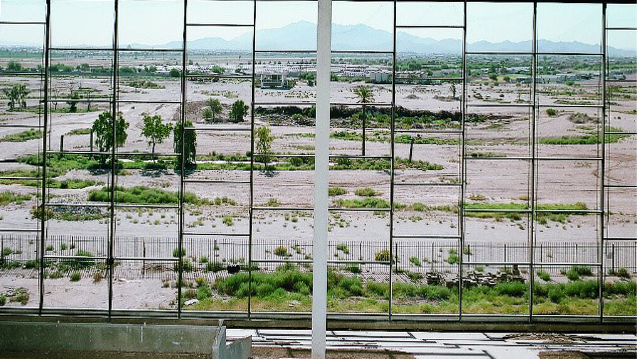

Nello stesso 1959 si trova in America anche Arbasino, vincitore di una borsa di studio a Harvard, dove segue le lezioni di Kissinger. Da questa esperienza trarrû una serie di articoli per varie testate italiane, che riunirû poi ã assieme ad altri scritti sempre attinenti agli Stati Uniti ã nel ponderoso America amore, uscito nel 2011[18]. Libro gemello a quello di Calvino per la curiositû antropologica che lo attraversa, si differenzia da Un ottimista in America per il tono piû¿ apertamente giornalistico: come suo solito, Arbasino riesce a catturare varie voci e a comporle in una polifonia resa armoniosa dalla cornice che egli vi giustappone, che û´ quella della sua scrittura 'ciarliera' e potenzialmente interminabile. Gli articoli che si soffermano su particolari figure della cultura americana (presenti nelle sezioni Harvard ã59 e Trenta posizioni) seguono sempre lo stesso canovaccio: Arbasino 'liquida' in poche parole lãoccupazione principale del personaggio, ciûý per cui û´ noto; descrive con velocitû ed efficacia la situazione in cui ha colloquiato con tal personaggio; infine lo lascia parlare, dando ampio spazio al virgolettato della figura intervistata, e preoccupandosi semplicemente di creare dei raccordi adeguati tra una parte e lãaltra dellãintervista. Anche Vasta ci introduce ad alcuni personaggi ma il suo sguardo non û´ mai, come quello di Arbasino, curioso e pungente; anzi, Vasta tende a descrivere i personaggi che incontra come inevitabilmente inchiodati al luogo dove si trovano, incatenati. Mentre Arbasino restituisce, attraverso i suoi personaggi, un ritratto dellãAmerica culturale molto vivace, Vasta si preoccupa di esporre persone che sembrano tuttãuno con la natura e i luoghi abbandonati che egli visita. Cosû˜ parla del ragazzo della ghost town Calico, che gironzola per le case abbandonate vestito da cowboy, in attesa che qualche turista lo fotografi; oppure descrive gli abitanti di Bombay Beach, una cittadina sul Salton Sea (lago sfortunato, la cui salinitû , cresciuta improvvisamente, ha posto fine a ogni attivitû peschereccia, e costretto i piû¿ anziani a passare la vecchiaia sulle sue rive). Vasta predilige la gente comune, anonima e periferica, ai confini della civiltû e anzi confitta in una marginalitû che fa tuttãuno con gli spazi attraversati, non perchûˋ animato da intenti neorealistici, ma perchûˋ solo queste persone sono a stretto contatto con la realtû americana che egli intende raffigurare ã quella di una popolazione costantemente assediata dalla natura e dal deserto, tanto da non essere piû¿ distinguibile da essi. Viceversa, in America amore, se û´ vero che assistiamo al solito 'vizio' dellãArbasino affabulatore, bulimico e snob, quello di rivolgersi a lettori che presume essere coltissimi, û´ anche vero che Arbasino puûý permettersi il lusso di non fornire informazioni biografiche approfondite sulle persone che incontra e con cui dialoga perchûˋ sa che la penetrazione culturale americana in Europa û´ giû in una fase avanzata. Tale presa di coscienza û´, per cosû˜ dire, 'raddoppiata' dalla scelta di riunire questi scritti in un libro edito cosû˜ di recente: in questo modo, la consueta ironia di Arbasino û´ ulteriormente rafforzata dallãironia della Storia, che fa apparire ingenue al lettore contemporaneo, ad esempio, molte delle idee che Arbasino aveva raccolto dagli intellettuali americani tra anni Cinquanta e Sessanta, dalla possibilitû che Kennedy cambiasse in meglio gli Stati Uniti alla paura del superamento in efficienza industriale da parte dellãURSS[19].

Abbiamo ragione di credere che Vasta, avido lettore, al tempo della scrittura fosse al corrente di molte di queste opere 'odeporiche' sullãAmerica che hanno preceduto la sua. Ciûý che û´ interessante notare û´ come in Absolutely nothing, a differenza dei testi di Calvino e Arbasino, la cultura americana sia giû compiutamente interiorizzata. Possiamo fare due esempi di questa interiorizzazione e di come essa influisca sul libro. In un incontro tenuto allãUniversitû di Bologna il 24 novembre 2017, Vasta, parlando delle reminiscenze americane contenute nel libro, ha ricordato una scena in cui lui û´ nel deserto con Ramak e tentano insieme di accendere un fuoco. Vasta ha spiegato che quella scena û´, secondo lui, una riproposizione (inconscia, sincronica) di un romanzo breve di Jack London, Preparare un fuoco[20]. Dãaltronde, un altro segnale della metabolizzazione della narrativa o dellãimmaginario americano viene dallãaltro grande leitmotiv di Absolutely nothing, ovvero quello della famiglia antropofaga: mentre erra insieme a Fazel e Silva per i deserti americani, Vasta û´ convinto che stia per imbattersi in una famiglia di selvaggi cannibali, pronti a far pasto di lui e dei suoi compagni. Nella seconda parte del libro, quella piû¿ immaginifica, Vasta ne parla con Ramak:

ô

Hai sentito?

Cosa?

Non vedi i bagliori?

Quali bagliori?

Cãû´ qualcuno, dico posando il piatto sul marciapiede, preoccupato ma felice di avere detto una cosa del genere (ero giû felice mentre dicevo Hai sentito?, ma avere sviluppato la sequenza fino a Cãû´ qualcuno û´ inestimabile).

Dopo unãocchiata in giro, Ramak riprende a mangiare.

Non facciamo niente?, dico.

Cosa dobbiamo fare?

Cãû´ qualcuno.

Non cãû´ nessuno.

Come fai a esserne sicuro?

Non ne sono sicuro, ma non capisco qual û´ il problema.

Hai presente The Texas Chainsaw Massacre?

Sû˜.

E The hills have eyes?

Sû˜.

Cannibal Holocaust?

Anche.

Spider Baby?

Di chi û´?

Di Jack Hill.

Non ricordo.

Antropophagus?

No.

I bagliori sono le sclere bianche, dico, e i rumori sono i loro passi.

Di chi?

Della famiglia antropofaga.

Non ti seguo.

Nei film sul cannibalismo arriva sempre il momento in cui gli antropofagi si acquattano pronti ad avventarsi sugli umani; nel buio si riconosce il bianco dei loro occhi e il silenzio della foresta û´ rotto dagli scricchiolii dei loro passi[21].

Poi, poche righe piû¿ avanti, Vasta individua in questa immagine il senso del viaggio:

Riguarda il senso del viaggio, dico. Lãidea tradizionale e la sua pratica. Si viaggia per aumentare, per incrementare: per arricchirsi, come si dice. Si vuole portare dentro di sûˋ, inglobare, o meglio ancora incorporare.

E cosa cãû´ di male? Anche noi siamo qui per questo. Prendiamo, tu con la scrittura e io con la fotografia.

Non va bene.

Cosa vuol dire non va bene?

Che un viaggio non û´ una battuta di caccia, nûˋ il catalogo di tutto ciûý che si û´ riusciti ad afferrare.

Perchûˋ non puûý essere cosû˜? Nel viaggio siamo predatori, ci appostiamo e aspettiamo, abbiamo bisogno di catturare, che si tratti del Trotter Park o di Mr. ZZ Top.

Non dobbiamo piû¿ essere predatori, dico.

E che cosa dobbiamo essere?

Prede.

Prede?

Solo la preda conosce davvero[22].

ô

Lãidea che lãincontro con lãAmerica rappresenti, nella sua essenza piû¿ vera, il sentirsi braccati come 'prede' û´ sviscerata nel prosieguo del dialogo, in cui Vasta espone a Ramak le leggende sugli abitanti dei deserti americani snaturati dagli esperimenti nucleari, o i racconti dellãepoca della corsa allãoro sui cannibali che si appostavano per divorare i cercatori. Che la famiglia antropofaga sia lãimmagine dellãAmerica che assimila ã o û´ assimilata ã da Vasta û´ confermato anche dal finale del romanzo, in cui Vasta, Silva e Ramak sono fermi nel deserto, e la famiglia finalmente si palesa:

ô

Quando la nube û´ a qualche metro da noi, dal suo bozzolo emerge un uomo con la barba, il panciotto lacero e i pantaloni scuri, e dietro di lui una donna con la crocchia disfatta, il corsetto strappato e una gonna consumata lunga fino alle caviglie, e poi un bambino e una bambina vestiti con due camicie luride, e ancora un vecchio che ha addosso solo dei pantaloni di panno sbriciolato, le bretelle che gli si allungano nere sul torace ossuto. Sui volti e sulle braccia della famiglia, segni di sangue scuro. Mentre Silva Ramak e io, ognuno, ancora perduto nella sua spirale, li osserviamo penetrare nellãaria cosparsa di solchi tagli e scie, hanno lãincedere calmo del deserto, la serenitû di chi sa che la meraviglia û´ famelica[23].ô

ô

Lo sguardo di Vasta qui û´ cinematografico, e saccheggia deliberatamente gli horror che aveva snocciolato a Ramak qualche pagina prima[24].

ô

ô

3. Lãidea di essere inglobato e in qualche modo ingoiato û´ giû presente nel Tempo materiale[25], il romanzo dãesordio di Vasta. Lû˜, il protagonista Nimbo, mentre osserva in tv le operazioni di ricerca del cadavere di Aldo Moro sul fondo del lago Duchessa, immagina che il corpo dello statista democristiano si trovi nella sua minestra e, serafico, lo inghiotte. In Absolutely nothing, la visione û´ capovolta: sono Vasta e i suoi compagni ad essere ingeriti ã si suppone ã dalla famiglia antropofaga. Ma il tema ã pur rappresentato secondo coordinate culturali cosû˜ diverse[26] ã si ripresenta sempre con lo stesso finale: se nel Tempo materiale Moro e il suo alter ego Morana erano visti come le vittime perfette e necessarie, anche qui Vasta, per conoscere lãAmerica, ha ben presente la necessitû di farsi vittima: di sacrificarsi. A Ramak illustra i racconti sui cannibali che aggredivano le carovane, e dice che solitamente si salvava almeno un testimone che poi narrava lãaccaduto. Subito perûý spiega di avere ô¨una visione piû¿ radicaleô£[27]: non devono esserci sopravvissuti. E aggiunge: ô¨Smetterla di andarsene in giro come soggetti, sempre dritti e presuntuosi, e invece dissolversi, diventare oggetto, cibo, nutrimento. Passare da consumatori a consumati. Essere divorati dal viaggioô£[28]. Questo colloquio con Ramak, nella suggestiva ambientazione del deserto notturno, occupa qualche pagina e rappresenta lãapice dellãesposizione concettuale del leitmotiv della famiglia antropofaga. Qui û´ chiaro che la famiglia rappresenta unãaltra metafora, una possibile chiave di lettura del viaggio negli Stati Uniti. Vasta parla di ô¨meraviglia che si nutre del meravigliatoô£[29]: attraverso unãinteriorizzazione potremmo dire 'fisiologica' di un topos narrativo tipico degli USA, prende vita uno dei messaggi centrali del libro.

Le qualitû di Absolutely nothing non si esauriscono perûý nel confronto con altre opere italiane o dello stesso autore: il vero pregio di questa scrittura sta nellãabilitû di Vasta di trattare lãimmagine del deserto - luogo di sparizione e di annullamento per eccellenza - nella sua capacitû di farsi vettore o figura di messaggi la cui rappresentazione û´ affidata a veri e propri leitmotiv che lû˜, nel deserto, si incontrano: il sogno del furto e della perdita, la volontû di essere metabolizzato e divorato dalla famiglia cannibale, lãinteriorizzazione della cultura americana. Abbiamo visto come i primi due siano leitmotiv figurali, che ripetono una stessa immagine piû¿ volte, finchûˋ Vasta non svela al lettore il suo significato. Il terzo leitmotiv invece û´ strutturale, e organizza la disposizione informativa degli altri due, facendo anche da pregevole cornice intessuta di citazioni intertestuali. Tutti e tre i motivi trovano infine il loro punto dãincontro nellãidea del deserto, dove peraltro avvengono gli episodi principali del viaggio: il deserto û´ eletto a luogo principale del libro, tanto che si ritaglia un posto nel sottotitolo (ô¨Storie e sparizioni nei deserti americaniô£[30]).

Nel capitolo diciotto, Vasta immagina di incontrare il fratello del celebre cane Snoopy, Spike, che vive nel deserto. Le immagini o le epifanie di questo personaggio ricorrono in realtû per tutto il libro, puntellando i passaggi di capitolo in capitolo. Nello spiegare il perchûˋ della scelta ascetica di ritirarsi nel deserto, Spike dice a Vasta: ô¨Tu credi che io me ne stia inchiodato a questo saguaro come a una croce, e invece io coltivo il deserto, lo allevo, rinsaldo ogni giorno il legame tra desiderio, solitudine e tenaciaô£[31]. Desiderio, solitudine e tenacia: questo trittico di termini û´ centrale in questa scena. A livello formale, û´ la massima prova dellãastrazione straniante presente in queste pagine: lãambientazione nel deserto, descritto con poche ma efficaci parole, favorisce la messa in scena di quello che potremmo, a tutti gli effetti, identificare come un dialogo filosofico[32]. A un certo punto, mentre parlano del concetto di mancanza, Vasta sospetta che Spike sia al corrente del sogno sul furto, ed û´ allora che il cagnolino, dopo aver spiegato il significato della parola ô¨desertoô£ (ô¨Vuol dire sciolto, separatoô£[33]), gli espone la triade di parole che abbiamo riportato, e alla luce di quelle parole si devono interpretare il sogno del furto e il desiderio di incontrare e darsi in pasto alla famiglia antropofaga. Il loro senso sta qui: nel silenzioso lavoro di Spike, che dice di ô¨pensare le paroleô£, di ô¨meritarsiô£ di stare nel deserto, di essere ingoiato dalla natura, e lû˜ di poter stare a contatto con il linguaggio. Dice: ô¨Tutti i giorni, per tutto il giorno, una alla volta, sopra la testa io do forma alle paroleô£[34].

Lãessenzialitû della scena, la purezza cristallina della lingua in cui û´ resa e la chiarezza concettuale che sottende rendono questo passo il piû¿ suggestivo del libro, uno dei brani piû¿ riusciti ã capace, come abbiamo giû visto, di recare con sûˋ e imbrigliare le ô¨sferette biancheô£ che Vasta, allãinizio del racconto, vedeva scappare via in ogni direzione. Essere ingoiati dalla famiglia antropofaga o lamentare lãassenza di qualcuno sono azioni che hanno senso solo in quanto sintomi dellãaccettazione della sofferenza, e della capacitû di trarne serenitû , fino alla scelta di sciogliere questa serenitû nel piacere del linguaggio:

ô

Il mio amore, riprende, û´ una superficie orizzontale. Una distesa interminabile.

Tace di nuovo, mi guarda.

Il mio amore û´ un deserto, dice e lãarancione del suo viso si fa sempre piû¿ intenso.

Desiderio, ripeto dopo un poco, solitudine e tenacia.

Non serve altro, dice lui[35].

ô

ô

ô

[1] Giorgio Vasta, Ramak Fazel, Absolutely nothing. Storie e sparizioni nei deserti americani, Quodlibet Humboldt, Macerata-Roma 2016, p. 10.

[2] La narrazione del viaggio scritta da Vasta û´ accompagnata dalle foto realizzate da Giovanna Silva in bianco e nero; una terza sezione, posta alla fine del libro, raccoglie gli scatti di Ramak Fazel, che sono riportati in un formato alquanto inusuale per le sezioni fotografiche dei libri di viaggio: anzichûˋ occupare tutto o quasi lo spazio della pagina, le foto sono compresse, in formato 1:1, poste lãuno accanto allãaltra, cosicchûˋ ogni pagina ne possa accogliere una coppia. Le due pagine insieme formano quindi un quartetto di foto, spesso legate da un tema comune; altre volte addirittura viene abbozzata una sequenza narrativa, anche se le foto che la compongono appartengono a momenti diversi del viaggio. û questo un modo di smontare e ricomporre le linee tematiche (e i piani spazio-temporali) di questa esperienza. Per maggiori approfondimenti sullãapparato iconografico del libro, si rimanda a Maria Rizzarelli, Raccontare e coltivare il deserto. Absolutely Nothing di Giorgio Vasta e Ramak Fazel, in ô¨Arabeschiô£,, n. 10, luglio-dicembre 2017.

[3] Giorgio Vasta, Ramak Fazel, Absolutely nothing, p. 29.

[4] Ibid., p. 9.

[5] Ibid., p. 169.

[6] Ibid., p. 168.

[7] Ibid., p. 230.

[8] Ibid., p. 232.

[9] Ivi.

[10] Ibid., p. 19.

[11] Dominique Fernandez, Il mito dellãAmerica negli intellettuali italiani (dal 1930 al 1950), Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta 1969.

[12] Valga per tutti il caso di Pavese, costretto a farsi spedire da un amico americano ã peraltro poco avvezzo alla letteratura ã le principali novitû letterarie statunitensi. û in questo modo che lãautore de La bella estate entrûý in contatto con i lavori di Hemingway, Dos Passos, Sinclair Lewis e altri.

[13] Recensendo la traduzione di Edgar Lee Masters effettuata da Fernanda Pivano, Pavese lascia filtrare una nota di nostalgia e disillusione sulle questioni americane: ô¨Parlare di questo libro û´ perciûý risalire alla fonte di qualcuna delle piû¿ vivide esperienze poetiche della nostra adolescenza, al periodo eroico in cui gettammo per la prima volta lo sguardo su un meraviglioso mondo che ci parve qualcosa di piû¿ che una cultura: una promessa di vita, un richiamo del destino. Storia passataô£ (Cesare Pavese, Edgar Lee Masters, in La letteratura americana e altri saggi, Einaudi, Torino 1962, p. 65).

[14] Originariamente progettato per la pubblicazione nel 1961, questo libro venne ripudiato da Calvino a opera ormai completa. û stato quindi edito postumo dalla Mondadori nel 2002. Fino a quel momento, i vari articoli che compongono il volume erano stati raccolti seguendo lãordine di apparizione sui periodici nellãopera omnia curata da Mario Barenghi.

[15] Italo Calvino, Alle porte dellãAsia, in Un ottimista in America, Mondadori, Milano 2015, p. 117.

[16] Calvino, Un ottimista, cit., pp. 173-182.

[17] Parlando degli stili di vita americano e sovietico, Calvino scrive: ô¨û in questo terreno che una compenetrazione tra i due atteggiamenti, quello americano di spregiudicata sinceritû e quello russo ancora capace di passioni disinteressate, û´ piû¿ difficile da trovare. Eppure, û´ quello il punto. Magari potessimo trovarlo noi, questo punto dãincontro, noi che stiamo in mezzoãÎô£ (Calvino, Le due morali, in Un ottimista, cit., p. 225).

[18] Alberto Arbasino, America amore, Adelphi, Milano 2011.

[19] Se ne parla in un dialogo tra Arbasino, Schlesinger e Kissinger riportato dallãitaliano nel pezzo Schlesinger (America amore, cit., p. 61).

[20] Jack London, Preparare un fuoco, Mattioli 1885, Fidenza 2007.

[21] Vasta, Absolutely nothing, cit., p. 172.

[22] Ibid., p. 173.

[23] Ibid., p. 245.

[24] Si noti la grande maestria con cui Vasta gioca con le contrapposizioni: prima della descrizione della famiglia, aveva descritto gli attimi concitati in cui lui, Silva e Ramak discutono sul da farsi; la descrizione del deserto come luogo di allucinazioni rende la visione dei cannibali quasi trasognata, ma al tempo stesso lucidissima: ne sono prove le immagini degli abiti lacerati e dei corpi deformi dei mostri. La lentezza esasperante con la quale gli antropofagi si avvicinano alle loro prede û´ data dalla mirata assenza di veri verbi di movimento: il verbo ô¨emergereô£ imprime lãunica debole sensazione di moto; il verbo ô¨penetrareô£, qualche riga dopo, û´ asservito al verbo ô¨osservareô£, che da un lato lo indebolisce, e dallãaltro mantiene il punto focale nelle mani di Vasta, dunque della vittima. Il verbo ô¨incedereô£, sostantivato allãinfinito, û´ filtrato nella stessa chiave descrittiva.

[25] Giorgio Vasta, Il tempo materiale, minimum fax, Roma 2008.

[26] Ci si riferisce allãovvia differenza tra il romanzo del 2008, ambientato a Palermo nei giorni del caso Moro, e questo reportage di un viaggio in America, che û´ avvenuto nel 2013.

[27] Vasta, Absolutely nothing, cit., p. 174.

[28] Ibid., p. 175.

[29] Ibid., p. 176.

[30] û importante sottolineare che il deserto occupa un ruolo cosû˜ centrale nellãeconomia del libro che ãrubaã, per cosû˜ dire, il posto dellãannotazione geografica: Vasta non dice che la storia û´ ambientata negli USA, ma parla esplicitamente fin dal titolo di ô¨desertiô£.

[31] Ibid., p. 201.

[32] û interessante notare come questo dialogo ã pur essendo immaginario - metta Spike nella posizione di maestro maieutico nei confronti di Vasta, che colloquia con lui e comprende vari punti chiave della sua scrittura e del senso del suo viaggio negli USA.

[33] Ibid., p. 200.

[34] Ibid., p. 201.

[35] Ibid., p. 202.